漢文

| |||||||||||||||||||||

Read other articles:

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Desember 2022. Darikota sensus (census town)Peta India. BenderaNegaraIndiaNegara bagianJharkhandDistrikHazaribagkota sensus (census town)DariPopulasi (2001) • Total7.382 • Melek huruf4.564 (2.723 lelaki 1.841 perempuan) • Jen...

FuroreKomuneComune di FuroreLokasi Furore di Provinsi SalernoNegara ItaliaWilayah CampaniaProvinsiSalerno (SA)Luas[1] • Total1,88 km2 (0,73 sq mi)Ketinggian[2]250 m (820 ft)Populasi (2016)[3] • Total846 • Kepadatan450/km2 (1,200/sq mi)Zona waktuUTC+1 (CET) • Musim panas (DST)UTC+2 (CEST)Kode pos84010Kode area telepon089Situs webhttp://www.comune.furore.sa.it Furore adalah sebuah kot...

Province in Masvingo, ZimbabweMasvingo Province Victoria ProvinceProvinceGreat Zimbabwe ruins, found in the province.Masvingo, Province of ZimbabweMasvingo constituency seats for the 2008 electionsCountryZimbabweCapitalMasvingoEstablishedlate 19th centuryGovernment • GovernorJosiah Dunira Hungwe (ZANU-PF)Area • Total56,566 km2 (21,840 sq mi)Population (2022 census) • Total1,638,528 • Density29/km2 (75/sq mi)Time zoneUTC...

Roket pendorong atau booster roket (atau mesin) adalah salah satu dari tahap pertama dari multi-tahap peluncuran kendaraan roket, atau tali-on roket yang digunakan untuk menambah daya dorong lepas landas peluncuran kendaraan dan kemampuan payload. Booster umumnya diperlukan untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa ke orbit Bumi atau lebih. Booster dijatuhkan untuk jatuh kembali ke Bumi setelah bahan bakarnya dikeluarkan, titik yang dikenal sebagai booster engine cut-off (BECO). Booster dapat ...

.pt البلد البرتغال الموقع الموقع الرسمي، والموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل pt. هو نطاق إنترنت من صِنف مستوى النطاقات العُليا في ترميز الدول والمناطق، للمواقع التي تنتمي إلى البرتغال.[1][2] مراجع ^ النطاق الأعلى في ترميز الدولة (بالإنجليزية). ORSN [الإنجليزي�...

Artikel ini sedang dalam perubahan besar untuk sementara waktu.Untuk menghindari konflik penyuntingan, dimohon jangan melakukan penyuntingan selama pesan ini ditampilkan.Halaman ini terakhir disunting oleh Wagino Bot (Kontrib • Log) 220 hari 456 menit lalu. Pesan ini dapat dihapus jika halaman ini sudah tidak disunting dalam beberapa jam. Jika Anda adalah penyunting yang menambahkan templat ini, harap diingat untuk menghapusnya setelah selesai atau menggantikannya dengan {{Under c...

Artikel ini memberikan informasi dasar tentang topik kesehatan. Informasi dalam artikel ini hanya boleh digunakan untuk penjelasan ilmiah; bukan untuk diagnosis diri dan tidak dapat menggantikan diagnosis medis. Wikipedia tidak memberikan konsultasi medis. Jika Anda perlu bantuan atau hendak berobat, berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan profesional. Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu (Buta warn...

Contoh gerak harmonik sederhana Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak - balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan.[1] Jenis, Contoh, dan Besaran Fisika pada Gerak Harmonik Sederhana Jenis Gerak Harmonik Sederhana Gerak Harmonik Sederhana dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:[1] Gerak Harmonik Sederhana (GHS) Linier, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa / air dalam pi...

Chemical compound 1P-LSDLegal statusLegal status AU: Prohibited Import. BR: Class F2 (Prohibited psychotropics) CA: Unscheduled. DE: NpSG (Industrial and scientific use only) UK: Under Psychoactive Substances Act US: Unscheduled (may be considered illegal if sold for human consumption as an analog of LSD under the federal analog act) In general Unscheduled, unless sold for human consumption, Illegal in Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Japan, Latvia, Lith...

Citra aerial dataran Terai dekat Biratnagar, Nepal Terai (Nepali: तराई Bahasa Hindi: तराइ) adalah salah satu dataran Nepal dan wilayah dataran Bangladesh, Bhutan, dan India yang terletak di selatan bagian luar bukit kaki gunung Himalaya, Bukit Siwalik, dan utara dari Dataran Indo-Gangga Gangga, Brahmaputra, dan anak-anak sungainya. Lajur dataran rendah ini bercirikan padang rumput tinggi, sabana berbelukar, hutan sal, dan rawa-rawa yang kaya tanah liat. Di utara India, Terai t...

Royal Thai Army formation 1st Division, King's Guardกองพลที่ 1 รักษาพระองค์Emblem of the 1st Division, King's GuardActive1905 – presentCountry ThailandBranch Royal Thai ArmyTypeCombined armsSizedivisionPart of1st Army Area [th]1st Army CorpsGarrison/HQDusit subdistrict, Dusit, BangkokNickname(s)Wongthewan (วงศ์เทวัญ, Divine clique)Engagements World War I Boworadet rebellion World War II Franco-Thai War Pac...

Play written by Simon Gray Cell MatesPoster original West End productionWritten bySimon GrayDate premiered16 February 1995Place premieredAlbery Theatre, LondonOriginal languageEnglishGenreDramaOfficial site Cell Mates is a play by Simon Gray. It opened at the Albery Theatre, London on 16 February 1995,[1] starring Stephen Fry and Rik Mayall, with Gray himself directing. Despite having performed successfully for several weeks during the pre-London warm-up dates in Guildford and Watford...

Swedish motorcycle speedway team Hammarby SpeedwayThe speedway track in 2016 in the process of being replacedClub informationTrack addressHammarby IP and Gubbängens IPStockholm, SwedenCountrySwedenFounded2004Closed2016Club factsTrack size376 metresTrack record time65.2 secondsTrack record date6 September 2011Track record holderMagnus ZetterstromMajor team honours Elitserien Bronze2007 Allsvenskan Gold2010 Hammarby IF Speedway was a Swedish motorcycle speedway team based in Stockholm, Sweden....

American politician Howard P. AndersonMember of the Virginia Senatefrom the 18th districtIn officeJanuary 12, 1972 – January 8, 1992Preceded byDavid F. ThorntonSucceeded byLouise LucasMember of the Virginia House of Delegates for Halifax and South BostonIn officeJanuary 8, 1958 – January 12, 1972Preceded byRoy B. DavisSucceeded byFrank Slayton Personal detailsBornHoward Palmer Anderson(1915-05-25)May 25, 1915Crystal Hill, Virginia, U.S.DiedNovember 1, 2000(2000-11-01) (a...

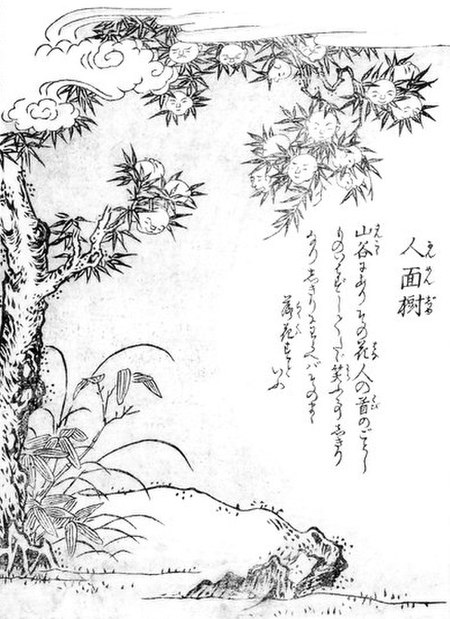

ilustrasi Ninmenju dalam buku Konjaku Hyakki Shūi (今昔百鬼拾遺), pohon yang tumbuh di relung pegunungan terpencil, dengan bunga yang menyerupai wajah manusia Jinmenju (Jepang: 人面樹code: ja is deprecated ) atau Ninmenju (Jepang: にんめんじゅcode: ja is deprecated ) menurut cerita rakyat Jepang, merupakan yokai berbentuk pohon yang memiliki bunga menyerupai wujud kepala manusia. Kepala-kepala tersebut tidak dapat berbicara, namun hanya dapat tersenyum dan tertawa. Jinmenju ha...

Cet article est une ébauche concernant une station de métro. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Hikarigaoka Entrée de la station Hikarigaoka Localisation Pays Japon Ville Tokyo Arrondissement Nerima Adresse 2-9-5 Hikarigaoka, Nerima-ku, Tokyo Coordonnéesgéographiques 35° 45′ 28″ nord, 139° 37′ 45″ est Géolocalisation sur la carte : Tokyo Caractéris...

Political party faction in Japan Kōchikai 宏池会LeaderFumio Kishida (last)FounderHayato IkedaFounded1957Dissolved23 January 2024[1]IdeologyModerate conservatism[2]Political positionCentre[3]TypeLiberal Democratic Party factionWebsitekouchikai1957.comPolitics of JapanPolitical partiesElections Kōchikai (宏池会, Broad Pond Society) was a leading faction within Japan's Liberal Democratic Party (LDP), founded by bureaucrat-turned-politician Hayato Ikeda in 195...

French professional footballer Aly Cissokho Cissokho in 2016Personal informationFull name Aly Cissokho[1]Date of birth (1987-09-15) 15 September 1987 (age 36)Place of birth Blois, FranceHeight 1.81 m (5 ft 11 in)[2]Position(s) Left-back, centre-backTeam informationCurrent team Lamphun WarriorsNumber 22Youth career1995–1999 AMJ Blois1999–2003 Blois Foot2003–2004 Saint-Jean-de-la-Ruelle2004–2007 GueugnonSenior career*Years Team Apps (Gls)2007–2008 G...

此條目介紹的是清代书画家丁敬。关于姓名相近的爆炸力学家,请见「丁𢢩」。 《清代學者像傳》第一集之丁敬 丁敬(1695年—1765年),字敬身,号钝丁,一号砚林[1],浙江钱塘(今杭州)人,清代画家、书法家,篆刻家,浙派篆刻的开山鼻祖。 生平与艺术成就 丁敬出身市井,不习科举,嗜書博学,有“于书无所不窥,嗜古耽奇,尤究心金石碑版”之谓,�...

This article is about the history of the English city. For the history of the city in the US state of Alabama, see Timeline of Birmingham, Alabama. Birmingham in 1732, on the verge of the Industrial Revolution Birmingham has seen 1400 years of growth, during which time it has evolved from a small 7th century Anglo Saxon hamlet on the edge of the Forest of Arden at the fringe of the early Mercia into a major city. A combination of immigration, innovation and civic pride helped to bring about ...