|

KhasiDie Khasi – Eigenname Ki Khasi („Die von einer Frau Geborenen“) oder Ki Khun U Hynniewtrep („Die Kinder der Sieben Hütten“) – sind ein indigenes Volk im Nordosten von Indien mit über 1,4 Millionen Angehörigen im kleinen Bundesstaat Meghalaya in den Vorläufern des Himalaya-Gebirge. Sie bilden dort etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Rund 35.000 Khasi leben im benachbarten Bundesstaat Assam und etwa 100.000 im südlich angrenzenden Bangladesch. Die Khasi bilden eine matrilineare Gesellschaft über Mütterlinien, bei denen Abstammung, Familienname und Erbfolge nur von der Mutter hergeleitet werden, nicht vom Vater. Diese Verhältnisse sind in der Verfassung von Meghalaya verankert, auch für das matrilineare Nachbarvolk der Garo; beide haben den Staat im Jahr 1972 begründet, die indische Verfassung garantiert ihnen besondere Schutz- und Selbstverwaltungsrechte als „registrierte Stammesgemeinschaften“ (Scheduled Tribes). Nach der Khasi-Tradition liegt der Besitz von Grund und Boden nur in den Händen von Frauen, er sichert den Müttern und ihren Großfamilien soziale und wirtschaftliche Selbständigkeit und Absicherung. Männer gehören zur Großfamilie ihrer Mutter, erben von ihr den Familiennamen und die Clan-Zugehörigkeit und tragen zu ihrem Unterhalt bei; sie sind Teil der Solidargemeinschaft, können aber normalerweise kein Land erben. Nach einer Heirat zieht der Ehemann meist zu seiner Ehefrau und ihrer Mutter (matrilokale Wohnfolge), seine Kinder werden ihrer Großfamilie zugehören. Der Bruder der Ehefrau gilt als ihr Beschützer und Berater und wird sich traditionell als sozialer Vater um ihre Kinder kümmern (Avunkulat des Mutterbruders). Die meisten Familien betreiben traditionellen Pflanzbau mit Tierhaltung als Bedarfswirtschaft und handeln mit Ernteüberschüssen auf den Wochenmärkten der rund 3000 Khasi-Dorfgemeinschaften; zu Dorfvorstehern werden fast immer Männer bestimmt. Zusammengehörende Familien bilden Verbände (Clans), die neben ihren Clanmüttern auch gewählte Anführer haben (Häuptlinge). Die 3363 teils sehr großen Clans der Khasi-Stämme organisieren sich politisch als Stammesgesellschaft, unterteilt in 64 Clan-Häuptlingstümer. Die ursprüngliche Herkunft der Khasi wird östlich vermutet, im Gebiet des Flusses Mekong (siehe unten), denn die Khasi-Sprache ähnelt in keiner Weise den benachbarten indischen Sprachen. Die Khasi sind zu 83 % Christen verschiedener Kirchen, pflegen daneben aber ihre traditionelle, animistische Religion Niam Khasi mit Ahnenverehrung und heiligen Wäldern sowie einem eigenen Eier-Orakel. Einige Khasi-Dörfer wurden weltbekannt für ihre großen Wurzel-Brücken aus lebenden Gummibäumen (siehe Bilder).[doku 1]

SpracheDas Khasi ist keine indoeuropäische Sprache wie die meisten in Indien, sondern eine Mon-Khmer-Sprache,[1] verwandt mit dem Kambodschanischen und dem Vietnamesischen. Angenommen wird die Verwandtschaft mit einigen isolierten Sprachen in Zentralindien: Das Khasi könnte eine Brückenfunktion haben zwischen diesen und der großen austroasiatischen Sprachfamilie, die ursprünglich aus China stammt. Khasi ist untergliedert in zahlreiche Dialekte und gilt in Meghalaya seit 2005 als assoziierte Amtssprache (neben Garo und Englisch);[2] die vier Hauptdialekte sind Khasi, Pnar/Synteng (Jaintia), War und Lyngngam (Namen von Khasi-Unterstämmen). Die Volkszählung in Indien 2011 gibt 1.431.300 Sprecherinnen und Sprecher an, die neben den 1.411.800 Khasi in Meghalaya auch 16.000 im Bundesstaat Assam und 1000 Khasi im benachbarten Mizoram einschließen. Aufgeschlüsselt nach Dialekten ergibt sich: 1.038.000 sprechen Khasi, 319.300 sprechen Pnar/Synteng (Jaintia), 51.600 sprechen War, 11.600 sprechen Lyngngam und 10.900 andere Dialekte.[c 7] Eine eigene Schrift haben die Khasi nicht; ab 1840 führten britische Methodisten-Missionare das lateinische Alphabet ein, und ab 1890 erschien das erste Wörterbuch Khasi–Englisch und eine übersetzte Ausgabe der christlichen Bibel.[ethno 1] 1896 wurde die erste Khasi-Druckerei gegründet unter dem Namen Ri Khasi Press („Khasiland-Verlag“). Heute ist das Khasi in geschriebener und gesprochener Form eine lebendige Sprache mit eigener Literatur-Tradition. In Meghalaya erscheinen mehrere Zeitungen in Khasi und es gibt Radioprogramme und zwei Fernsehsender, die ausschließlich auf Khasi senden (siehe unten zu aktuellen Konfliktthemen der Khasi). Im Jahr 1984 erschien der erste farbige Kinofilm auf Khasi: Manik Raitong von Ardhendu Bhattacharya, nach einer volkstümlichen Legende der Khasi; er wurde mit dem indischen Filmpreis National Film Award ausgezeichnet. 2016 erschien eine Übersetzung der Bibel in die Khasi-Umgangssprache.[3] Das Kulturministerium Meghalayas leitete im Jahr 2000 ein Symposium zu Leben und Werken von Khasi-Autoren („Life and Works of Khasi Authors in the field of Khasi Literature“) und ein Jahr später eine Konferenz zur Förderung des Khasi und des benachbarten Garo („Growth and Development of Khasi and Garo Languages“). Außerdem vergab das Ministerium den ersten literarischen Preis State Literary Award 2000 for Khasi book.[kultur 1] Die Khasi-Folklore kennt eine einzigartige Form der individuellen Dichtkunst, phawar genannt, die besonders beim Bogensport zum Einsatz kommt: Mit einfallsreichen Vorträgen in gereimten Zweizeilern werden die eigenen Vorteile gelobt und die Schwächen von Gegnern verspottet (siehe unten). Bildung1924 wurde im Gebiet des heutigen Meghalaya die erste weiterführende Schule (college) von den irischen Christian Brothers gegründet. Die Lesefähigkeit (Alphabetisierung) stieg von niedrigen 27 % im Jahr 1961 auf 63 % im Jahr 2001 und weiter auf 74,4 % bei der Volkszählung 2011 und lag damit knapp über dem indienweiten Durchschnitt (73 %).[wii 1] Von den Khasi konnten 77 % lesen und schreiben, dabei lag die Rate der Frauen mit 79 % um 3 % höher als bei Männern (siehe unten zu den geschlechtsspezifischen Daten). In Meghalaya gibt es mehr als 14.000 Schulen, über 500 Colleges sowie 10 Universitäten, mehrheitlich privat.[4] Die größte ist die 1973 gegründete staatliche North Eastern Hill University in der Hauptstadt Shillong. Die Universität verfügt über die beiden sprachwissenschaftlichen Abteilungen Khasi Department und Garo Department und das anthropologische Anthropology Department,[5] das Kultusministerium Meghalayas betreibt das Tribal Research Institute zur Erforschung der Stämme (Scheduled Tribes).[kultur 2] Hier erforschen auch Khasi-Professor/-innen und Khasi-Doktorand/-innen die eigenen Traditionen und ihre Veränderungen, vor allem in Hinsicht auf ihre matrilineare Geschlechterordnung. In Shillong führen die christlichen Salesianer seit 2001 das „Don Bosco-Zentrum für indigene Kulturen“ (DBCIC: Don Bosco Centre for Indigenous Cultures) mit dem großen anthropologischen Don Bosco Museum. Das DBCIC umfasst Forschungen, Publikationen, Trainings- und Animationsprogramme in Bezug auf die Kulturen in Nordostindien und Umgebung.[6] Siedlungen    Das Gebiet des indischen Bundesstaats Meghalaya umfasst das Shillong-Plateau, eine Erhebung, die vor dem großen Himalaya-Gebirge liegt und von 30 Meter über Meeresspiegel auf 1500 Meter ansteigt. In der Mitte umschließen die bergigen Hügelketten eine Hochfläche, auf der eine kleine Erhebung bis auf fast 2000 m ansteigt. Meghalaya entspricht grob einem Rechteck mit etwa 300 km Ausdehnung von West nach Ost und etwa 100 km von Süd nach Nord. Der große Fluss Brahmaputra umfließt den Staat im Norden und Westen, die waagrechte Südkante des Plateaus fällt steil ab zum tiefliegenden Bangladesch. Das mittlere Drittel der Staatsfläche bilden die Khasi-Berge (Khasi Hills), deren Name abgeleitet ist von dem Volk, das um 1500 n. Chr. erstmals unter dem Namen „Khasi“ als hier ansässig erwähnt wird (siehe unten zur Herkunft). Die hügeligen Berge mit der ausgedehnten Hochebene sind unterteilt in drei Verwaltungsdistrikte: West Khasi Hills,[c 2] South West Khasi Hills (ab 2012)[c 3] und East Khasi Hills.[c 4] Die Mehrheit der Khasi lebt im Gebiet der Hochfläche, auf der auch die Hauptstadt Shillong liegt (etwa 150.000 Einwohner); nahebei steigt der Shillong Peak auf 1966 m, die höchste Erhebung Meghalayas. Die ganze Hochebene ist zergliedert, durchzogen von tief eingeschnittenen Schluchten und Tälern mit großen Höhenunterschieden von 600 bis 1900 Metern. WolkenlandDer neugebildete Sanskrit-Name Meghalaya bedeutet „Wohnstätte der Wolken“ (Abode of the Clouds) und beschreibt damit eine der regenreichsten Gegenden der Welt mit über 120 Regentagen in der ausgedehnten Regenzeit zwischen April und Oktober. Im Süden Meghalayas fallen die Khasi-Berge steil ab und bringen die aufsteigenden Monsunwolken zum Abregnen. Hier hält die Bergstadt Cherrapunji seit 1861 den Weltrekord für die höchste Jahresmenge an Niederschlag (26,5 Meter), das Dorf Mawsynram hält seit 2015 den Weltrekord für die höchste durchschnittliche Jahresmenge (11,9 Meter). Ein Teil dieser anhaltenden Monsunregen fließt ab in unzähligen Wasserfällen, die Nohkalikai Falls sind mit 340 Metern die höchsten Indiens. ÖkoregionDer Pflanzenbewuchs des Khasi-Gebiets besteht hauptsächlich aus Monsunwäldern, unterteilt in drei Klimazonen:[7] In Höhen zwischen 30 und 300 Metern finden sich tropische Tiefland-Regenwälder und zwischen 300 und 1100 Metern subtropische Feuchtwälder, die sich bis in die gemäßigte Höhenstufe zwischen 1100 und 1900 Metern erstrecken, mit stellenweisen Wolken- und Nebelwäldern.[8] Bambuswälder bedecken 14 % der Fläche Meghalayas; insgesamt sind 12 % aller bewaldeten Flächen in staatlichem Besitz und werden von Aufsehern betreut.[wii 2] Meghalaya gehört zum asiatischen Biodiversitäts-Hotspot Indo-Myanmar (Hotspot 19). Die WWF-Ökoregion Meghalaya Subtropical Forests (IM0126) umfasst die gesamte Erhebung mit ihren Bergen und dem Hochplateau und gilt als eine der artenreichsten von ganz Asien, mit außergewöhnlich vielen indigenen Pflanzen- und Tierarten.[9][wii 3] Von hier stammen hunderte Orchideen, viele ursprüngliche Reis-, Bananen- und Zitrusarten (wie die Khasi-Mandarine[10]), einige Magnolien (Michelia) sowie die einzige Kannenpflanze Indiens: Nepenthes khasiana („khasiana/khasianum“ kennzeichnet endemische Arten der Khasi-Berge). In Meghalaya leben 139 Säugetierarten, darunter der asiatische Elefant, der Königstiger, der Nebelparder, die gefährdeten Gold- und Leopardkatzen und 7 Primaten wie der Weißbrauen-Gibbon („kleiner Menschenaffe“) und einige Makaken. 659 Vogel-, 107 Reptilien- und 152 Fischarten wurden festgestellt.[wii 4] Der WWF (World Wide Fund For Nature) gibt an, dass bereits zwei Drittel der gesamten Ökoregion entwaldet oder degradiert wurden und die 7 staatlich geschützten Gebiete weniger als 1 % der Ökoregion ausmachen. Zur Entwaldung tragen außerdem großräumiger Abbau von Kohle, Kalkstein und Uran und entsprechende Infrastrukturen bei.[9] Das staatliche Wildlife Institute of India (wii) gibt 2017 an, dass insgesamt 6 % der Staatsfläche Meghalayas als Protected Area verschiedener Art geschützt werden.[wii 5] Die über 100 heiligen Wäldchen der Khasi leisten nur einen kleinen Beitrag zur dringend benötigten Aufforstung (siehe unten). Khasi-GruppenDie verschiedenartige Natur zwischen Meereshöhen von 30 m an den Gebietsrändern bis über 1900 Metern in der südlichen Mitte ist einer der Gründe, warum sich zwischen den vielen Khasi-Dörfern und -Gruppen deutliche Unterschiede herausgebildet haben bezüglich Wirtschafts- und Lebensweise, Dialekten und Traditionen, trotz ihrer gemeinsamen Sprache und sozialen Organisation. Die Khasi sind umgeben von mehreren kleinen Stämmen, die sich zu den Khasi zählen und einen der Khasi-Hauptdialekte oder eine verwandte Mon-Khmer-Sprache sprechen; sie werden bei Volkszählungen zu einer Gruppe zusammengefasst: „Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam“ (siehe auch unten die „Sieben Hütten“):

Bei der Volkszählung in Indien 2011 wurden 1.431.300 Sprecher/-innen des Khasi ermittelt: 1.038.000 sprechen Khasi, 319.300 sprechen Pnar/Synteng (Jaintia), 51.600 sprechen War, 11.600 sprechen Lyngngam und 10.900 andere Dialekte.[c 7] Das christlich-missionarische Joshua Project listet die Khasi Anfang 2019 mit 1.470.000 Angehörigen in Meghalaya; für die Untergruppen werden genannt: 333.000 Bhoi, 77.000 War, 34.000 Lyngngam und 17.000 Khynriam. Für den benachbarten Bundesstaat Assam werden 42.000 Khasi verzeichnet, im benachbarten Mizoram 1000, in Nagaland 1.100, in Westbengalen 1.400 sowie kleinere Gruppen in anderen Bundesstaaten. Für Indien werden insgesamt 1.518.000 Khasi angegeben, die zu 83,5 % christlich seien. Für das südlich an Meghalaya grenzende Bangladesch werden 85.000 Khasi angegeben, zu 84,3 % christlich, etwa 48.000 in der Grenzregion zu Meghalaya im Distrikt Sylhet und 30.000 in der Hauptstadt Dhaka.[12] Enge Verbindungen haben die Khasi zum benachbarten großen matrilinearen Volk der Garo mit fast 900.000 Angehörigen im ganzen Westteil Meghalayas – gemeinsam haben sie 1972 ihre eigene Staatsgründung erreicht (siehe unten). In Meghalaya sind 15 weitere Stammesbevölkerungen vertreten (2011): Hajong (39.000 Angehörige), Raba (33.000), Koch (23.000), Karbi (19.000) und weitere kleinere wie die Synteng (1.600; eine eigenständige Gruppe im Osten und in Assam). Die 17 Stammesvölker bildeten 2011 zusammen 86,1 % der Gesamtbevölkerung, die Khasi alleine 47,6 % und die Garo 27,7 % (vergleiche Demografie Meghalayas).[c 1] Im Jahr 2001 lagen die Khasi und Jaintia mit 1,1 Mio. Angehörigen auf Rang 13 der größten Stammesvölker Indiens, die Garo mit 0,7 Mio. auf Rang 22. DorfgemeinschaftenBei der Volkszählung in Indien 2011 werden 6450 Dörfer in Meghalaya gezählt (380 unbewohnt).[c 8] In den 22 Städten wohnen 20 % der Gesamtbevölkerung, ein Viertel davon auf 1500 m in der Hauptstadt Shillong (143.000). In dieser leben auch viele Khasi, weil Teile des großen Stadtbezirks zu ihrem angestammten Gebiet gehören; im Vergleich leben nur 78 % der Khasi ländlich. Die 1.411.800 Khasi stellen rund 48 % der Einwohner (2.966.900) und 55 % der staatlich geschützten Stammesbevölkerung (Scheduled Tribes: 2.555.900). Seit 2001 ist die Zahl der Khasi um 26 % angewachsen und die Einwohnerzahl um 28 %.[c 1] 2001 wurden 5780 Dörfer gezählt, die 2,3 Mio. Einwohner lebten zu 80 % ländlich, wie auch 1991, als es 5500 Dörfer und 1,8 Mio. Einwohner in Meghalaya gab. Der Anteil der anerkannten Stammesbevölkerung betrug schon bei der Staatsgründung 1972 über 90 %.[13] Seit 1981 mit rund 4900 Dörfern und 1,3 Mio. Einwohnern hat sich die Bevölkerung Meghalayas mehr als verdoppelt auf rund 3. Mio. im Jahr 2011, eine Bevölkerungsexplosion von +122 %, verbunden mit umfangreichen Konflikten (siehe unten). Dennoch gehört Meghalaya mit einer Einwohnerdichte von nur 132 je Quadratkilometer zu den am dünnsten besiedelten Bundesstaaten Indiens, wie auch andere der „Sieben Schwesterstaaten“ in Nordostindien (vergleiche die Basisdaten der Staaten/Territorien). Im Jahr 2001 lag diese Dichte noch bei 102 Einwohnern je km².[c 9] Da es in ganz Meghalaya nur wenige ebene Flächen gibt und kaum breite Flusstäler, liegen die meisten der etwa 3000 Dörfer der Khasi etwas unterhalb von Hügelkuppen, in kleinen Absenkungen geschützt vor den zeitweise heftigen Winden und Stürmen und vor Fremden und Tieren. Alle Häuser stehen dicht beieinander, verbunden durch schmale Wege. Soweit möglich, hat jedes Haus einen kleinen Nutzgarten mit Obst, Gemüse und Zierpflanzen anbei oder in der Nähe. In den Dörfern findet sich keine Aufteilung in reichere und ärmere Familien, sie wohnen gemischt nebeneinander, dazwischen laufen Schweine, Hühner und Hunde frei herum. Es gibt Dörfer, deren eine Teil 100 Meter höher liegt als der andere. Die größeren Dörfer verfügen über ein öffentliches Gebäude, eine einfache, manchmal nur einräumige Grundschule sowie eine Kirche; der christliche Dorfpriester bewohnt mit seiner Familie ein eigenes Haus, ebenso der Clan-Häuptling, falls er aus dem Dorf stammt. Früher schlossen sich gelegentlich mehrere Dörfer zusammen, um sich gemeinsam zu verteidigen; alle nicht angebundenen Dörfer sind zwischenzeitlich in die öffentliche Verwaltung eingegliedert. Viele Frauen betreiben in ihrem Dorf einen kleinen Laden oder eine Teestube mit Kiosk.[ethno 2][ethno 3] In jedem Dorf wohnen ein oder zwei Heiler (nong ai dawai kynbat);[14] die Khasi kennen hunderte Heilpflanzen,[wii 7] 850 sind für Meghalaya gelistet, über 370 Medizinpflanzen werden regelmäßig von drei Vierteln der Bevölkerung als Volksmedizin genutzt, meist wild gesammelt.[15] Vor jedem Dorf gibt es einen kleinen Platz für den Wochenmarkt, je nach Gelände an einem Fluss oder unter einer Baumgruppe. Angrenzend findet sich ein weitläufiger Bereich mit den Familiengrabstellen und stellenweise sehr großen Erinnerungssteinen zur Verehrung der Vorfahren (siehe unten).[doku 2] Häuser Das typische Khasi-Haus ist recht einfach und rechteckig, mit einem Gras- oder Wellblechdach in Muschelform und drei Zimmern: dem Vorbau (Veranda: shynghup), dem Schlafzimmer (rumpei) und dazwischen dem größeren Zimmer zum Kochen und Sitzen (nengpei). Traditionell bauen die Khasi Holzhäuser auf Pfählen, Nägel sind dabei unerwünscht, sie gelten als Tabu; eine angelehnte Holzleiter führt zum erhöhten Eingangsbereich. Außerdem soll ein Haus höchstens drei Steinmauern haben und der Altar im Zentrum darf nur aus einer Metallart bestehen. Die Gebäude von reicheren Khasi sind moderner, haben stabilere Metalldächer mit Abzugskaminen, Glasfenster und robuste Türen; einige haben Häuser und Einrichtungen im westlichen Stil. Im Zentrum jedes Hauses befindet sich der Küchenherd, dessen glückbringende Lage bereits vor einem Hausbau mit einem Eier-Orakel ermittelt wird: Aus den Schalenteilen von geworfenen Eiern ist zu deuten, wo die Herdstelle stehen soll und ob das ganze Bauvorhaben günstig ausgeht oder nicht. Der Herd bildet abends das soziale Zentrum der Familie, begleitet von Erzählungen, Liedern und Musik (vergleiche Soziale und religiöse Bedeutungen des Herdes).[kultur 4] In der kühlen Winterzeit mit Temperaturen um 5 Grad liefert das Herdfeuer die einzige Wärme. Sobald ein Haus fertig ist und die Familie einzieht, beginnt nach der Zeremonie der Haussegnung der ka Shad-Kynjoh Khaskain: ein ritueller Einweihungstanz, der von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang dauert. Dorf als GemeinschaftNach der Khasi-Tradition versteht sich jedes Dorf als Gemeinschaft, als eigenständige soziale, politische und wirtschaftliche Einheit, die sich selbst im Dorfrat verwaltet (durch Konsensfindung). Dörfliche Selbstverwaltung ist in Indien weit verbreitet (vergleiche dazu das Panchayati Raj-System: Selbstregierung durch fünf Ratsherren), aber im Stammesstaat Meghalaya hat sie eine staatlich anerkannte Ausformung: Hier umfasst jede Dorfgemeinschaft Angehörige von meist vier bis sechs verschiedenen Clans (Verbänden von Großfamilien), die sich zusammen als Eigengruppe verstehen, mit einem ausgeprägten Wir-Gefühl und teils eigenem Sprachdialekt und eigenen Traditionen. Dorfvorsteher werden normalerweise Männer (siehe unten zu den politischen Dorfstrukturen). Geheiratet wird nach Möglichkeit innerhalb des Dorfes, aber auf jeden Fall außerhalb des eigenen Clans (siehe unten zu Heiratsregeln). Die meisten Khasi bleiben lebenslang in ihrem Dorf wohnen, die meisten Dörfer bestehen seit Jahrhunderten, ihr Standort wird sehr selten geändert. Die Dorf-Solidarität steht oft vor der Clan-Solidarität, als Gemeinschaft werden Feldbau-, Bewässerungs- oder Handelsprojekte umgesetzt; früher konnten dazu auch kriegerische Streifzüge oder Überfälle (raids) ungeliebter Nachbardörfer gehören.[ethno 4] „Sauberstes Dorf Asiens“Khasi-Dörfer genießen den Ruf, zu den saubersten von ganz Asien zu gehören, die Bewohner halten sie gepflegt und kehren in der Trockenzeit häufig (November–Februar). Sie berufen sich dabei auf die Khasi-Tradition, nach der Reinheit ihre eigene Schönheit zukomme. Landesweit verbreitet ist in den Bergen und Hügeln das wildwachsende „Besengras“ (broom grass), einige Khasi-Dörfer gehen dem traditionellen (Kunst-)Handwerk des Besenbindens nach und kultivieren dazu verschiedene geeignete Pflanzen.[16][doku 3]  Das kleine Bergdorf Mawlynnong 90 km südlich von Shillong in den südöstlichen Khasi-Bergen bekam 2003 die Auszeichnung als „sauberstes Dorf Asiens“ und 2005 als „sauberstes Dorf Indiens“ (vom Reisemagazin Discover India); 2004 machte eine Reportage des National Geographic das Dorf berühmt. In diesem Gebiet nahe Bangladesch lebt der Khasi-Stamm der War-Jaintia,[kultur 3] die auch für ihre Wurzelbrücken über Dschungelflüsse berühmt sind. Im vorgeblich 500 Jahre alten Dorf hat jeder der fast 100 Haushalte fließendes Wasser mit eigener Toilette. Vor jedem Haus steht ein handgefertigter trichterförmiger Papierkorb aus Bambus, der zum Dorfsymbol geworden ist. Mawlynnong sieht sich als „Gottes eigenen Garten“ (God’s own Garden), Plastiktüten und das Wegwerfen von Müll sowie das Rauchen sind verboten, Recycling gehört zum Alltagsleben. Die ganze Dorfgemeinschaft beteiligt sich an einem staatlichen Förderprogramm für ländliche Gebiete, die Einkommen der angestammten Familien haben sich in 15 Jahren verdoppelt, die Lesefähigkeit ist auf 94 % gestiegen (Khasi-Durchschnitt: 77 %). Neben Betelnusspalmen (Arekanüssen) und Betelblättern (Paan) wird hier auch Besengras geerntet und verarbeitet, das tägliche Fegen ist Teil des Dorfprojekts; wie in vielen indischen Dörfern bestehen die Wege zwischen den gepflegten Häusern aus wetterfest betonierten Bürgersteigen. Sie bilden einen Kontrast zu dem mit Steinen befestigten Dschungelpfad, der sich zu der Jahrhunderte alten Wurzelbrücke schlängelt.[17][doku 4] Gesungene NamenRund 30 km nördlich vor Mawlynnong liegt das etwa gleich große Khasi-Bergdorf Kongthong, das für seine Eigenart bekannt ist, jedem Baby eine Melodie als zusätzlichen „Namen“ mitzugeben. Eine abgekürzte Version dient dazu, die Person anzusprechen, und kann als gesungener Ruf durchs ganze Dorf zu hören sein. Entsprechend verständigen sich die Angehörigen der rund 100 angestammten Familien auch in den umgebenden Dschungelwäldern, wenn in der Regenzeit die Luft angefüllt ist mit den Geräuschen der Natur. Diese Jahrhunderte alte Tradition ist der mythischen Gründerin des jeweils eigenen Clans gewidmet und wird Jingrwai Lawbei genannt: „Lied der Großen Mutter“ des Clans (siehe unten zur Verehrung der Clan-Gründerin Lawbei-Tynrai). Auch in elf Nachbardörfern findet sich dieser Brauch (siehe unten zu eigentümlichen Khasi-Namen).[18][doku 5] Heilige Wälder Mehr als 100 Khasi-Dörfer haben in ihrer Umgebung einen heiligen Wald eingerichtet, oft mit Erinnerungssteinen für die Ahnen und Verehrungsstätten für die Schutzgottheiten des Dorfes (vergleiche Heiliger Hain, Bestattungswald). Diese Wäldchen werden als Ausdruck der Naturverbundenheit der Religion Niam Khasi beschützt und bewahrt, jegliche Entnahme von Forstprodukten ist verboten und verärgert die örtliche Gottheiten und Naturgeister. Offiziell sind 105 sacred groves in Meghalaya anerkannt unter örtlichen Namen wie Law Niam (religiös), Law Lyngdoh (priesterlich) oder Law Kyntang (dörflich),[Liste:][19] fast alle liegen auf Khasi-Gebiet (mit anderen Namen im Jaintia-Gebiet). Den heiligen Wäldern entspringen 58 Quellen, wichtig für die dörfliche oder städtische Wasserversorgung; Dutzende weitere Wälder warten auf ihre Registrierung. In den letzten Jahrzehnten versuchen die Dorfgemeinschaften mit wachsendem Umweltbewusstsein, diese Naturwaldreservate zu vergrößern, verbunden mit der Nachfrage finanzieller Unterstützung bei der dringend benötigten Wiederaufforstung. Die heiligen Khasi-Wälder werden international respektiert als Bodenverbesserung (Melioration) und als Artenschutz für die vielen einheimischen Pflanzen- und Tierarten und ihre Wanderkorridore (Biotopverbund). Aber mit insgesamt 10.000 Hektar bilden die kleinen Wälder nur winzige Flecken innerhalb des bereits zu zwei Dritteln entwaldeten Gebiets von Meghalaya.[wii 8] Neben den hunderten medizinischen Pflanzen, welche die Khasi gärtnern, sammeln und regelmäßig nutzen (850 sind für Meghalaya gelistet),[wii 7][15] gibt es viele Pflanzen, die bei religiösen Zeremonien eingesetzt werden. Eine Untersuchung von 2017 listet 35 verschiedene Pflanzen mit ihrer Bedeutung und genauen Verwendung bei religiösen Handlungen und betont die artschützende Wirkung der Hochachtung der Pflanzen durch die Khasi. Viele dieser Pflanzen werden in den hausnahen Nutzgärten angebaut, wild wachsen die meisten naturbelassen in den heiligen Wäldern und erhalten die biologische Vielfalt (Biodiversität).[20] Wurzelbrücken Die lang anhaltenden und sehr ergiebigen Monsunregen bewirken in den bis zu 2000 Meter hohen Bergen zwischen März und November ein gewaltiges Anschwellen von Gebirgsbächen und Flüssen, zeitweilig verhindert das ihre Überquerung und einzelne Dörfer werden monatelang vom Güteraustausch abgeschnitten. Für diese wechselnden Wasserstände hat insbesondere ein Stamm der Khasi Lösungen gefunden, um mit geringem Aufwand auf Kräfte der Natur zu bauen: Die War-Jaintia[kultur 3] der südlichen Khasi-Berge lassen die Luftwurzeln des indischen Gummibaums (Ficus elastica) durch Bambusstangen oder ausgehöhlte Stämme der Betelnusspalme von einer Seite der engen Schlucht zur anderen wachsen. Nach 15 Jahren beginnen die Pflanzen, eine stabile Verbindung über das Gewässer zu bilden.[21] In das zunehmende Wurzelgeflecht werden Stöcke, Steine und festgestampfte Erde eingebunden, um eine die Jahrhunderte überdauernde „lebende Brücke“ zu erhalten (vergleiche das Forschungsgebiet Baubotanik). Fortlaufend gehegt und verstärkt, überstehen diese elastischen Gebilde die heftigen Stürme und gelegentlichen Erdbeben in der Region ohne große Schäden. Sie bieten auch den Wildtieren Möglichkeiten zum Wildwechsel und sollen bis zu 500 Jahre halten.[wii 9] Die stellenweise doppelstöckigen Brücken gehören zusammen mit den höchsten Wasserfällen Indiens zu den Sehenswürdigkeiten der südöstlichen Khasi- und Jaintia-Berge im Grenzgebiet zu Bangladesch.[doku 1] Wirtschaft der KhasiDie meisten Khasi-Großfamilien (iing) arbeiten in der Art eines Familienunternehmens und bilden übergreifende Zusammenschlüsse in der Art von Landwirtschaftskooperativen, vor allem in den Dorfgemeinschaften (siehe oben). Um das Jahr 1800 beschreiben Dokumente der Britischen Ostindien-Kompanie die Khasi als ein sehr erfahrenes Markt-orientiertes Volk, mit einer stabilen Wirtschaft aus den drei Elementen Landbesitz, Feldarbeit mit Produktion sowie Handel auf den vielen örtlichen Märkten.[ethno 4] Viele Familien betreiben Landwirtschaft als Bedarfswirtschaft (Subsistenzwirtschaft) und nutzen verschiedene Arten des traditionellen Feldbaus (Pflanzbau), dazu kommt eine überschaubare Tierhaltung mit einigen Schweinen, einheimischen Rindern, Ziegen, Hühnern oder Bienenvölkern und vielleicht ein kleiner Dorfladen. Die Hauptnahrungsmittel der Khasi sind gekochter Reis, Gemüse und dazu Eier, Fleisch oder (getrockneter) Fisch; Hülsenfrüchte und Nüsse sind nicht verbreitet. Es gibt einige Nahrungstabus, so dürfen keine Kuh- oder Ziegenmilch getrunken werden. An Gemüse werden hauptsächlich Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kohl und zunehmend Tomaten angebaut,[7] an Obst vor allem die süßen Khasi-Mandarinen,[10] Ananas und Bananen, verteilt auf verschiedene Höhenregionen. Auf den Hochflächen werden die Nutzgärten mit Gemüse, Gewürzen, medizinischen Pflanzen und Orchideen von kleinen Wällen und Hecken geschützt. Hier gibt es einige Dörfer mit Kleinindustrie wie Messerschmieden, ansonsten findet sich im Khasi-Gebiet sehr wenig industrielle Produktion. Die Verbreitung der Nähmaschine hat die serienmäßige Herstellung von Kleidungsstücken in Heimarbeit ermöglicht, aber zunehmend verdrängt billige Kunststoffware auch das traditionelle Weben. LandbesitzDas gesamte Land eines Dorfes und seiner einzelnen Großfamilien wird in der Art einer Kooperative oder Genossenschaft geregelt und von der Dorfgemeinschaft beziehungsweise ihrem Dorfrat verwaltet: Es gibt rund 30 verschiedene Arten des Landbesitzes in einem Dorf, einige betreffen Allmenden und Gemeinbedarfsflächen (Dorfland) oder Kollektiv- und Miteigentum, andere Landflächen werden nur innerhalb einzelner Familienlinien vererbt (siehe unten) und weitere betreffen neu erschlossene oder privat erworbene Grundstücke. Über Jahrhunderte haben sich dazu örtlich unterschiedliche Systeme mit stabilen Traditionen ausgeprägt, um das Wohlergehen der ansässigen Familien zu gewährleisten und den Grundstock des Wirtschaftens für das gesamte Dorf zusammenzuhalten (vergleiche Agrargemeinschaft). Alle Dorfbewohner haben einen gleichberechtigten Zugang zur Bewirtschaftung des Gemeinschaftslandes (zur Selbstversorgung), nicht unterschieden nach sozialem Ansehen oder Reichtum. Die Dorfgemeinschaft kann Landflächen oder Nutzungsrechte an Auswärtige verpachten (Gebrauchsüberlassung), beispielsweise für eine private Plantage oder Tierfarm oder zum Abbau von Bodenschätzen.[kultur 5][wii 10] In Meghalaya befanden sich im Jahr 2011 rund 82 % aller Häuser in Eigenbesitz, nur 16 % wurden vermietet.[c 10] Eine staatliche Studie zum Landbesitz von privaten Haushalten in Indien 2003 ergab, dass bei den Scheduled Tribes (Stammesvölkern) etwas mehr Haushalte Land besaßen als der indienweite Durchschnitt, und dass jeder Stammes-Haushalt ein wenig mehr Land besaß als der Durchschnitt (0,70 Hektar zu 0,56 je Haushalt).[22] Konflikte:

FischfangIn den südlichen Ausläufern der Bergketten laufen die Monsun-Wassermassen in zahlreichen kleinen und größeren Flüssen ab und bilden zeitweise kristallklare Seen, das Netzwerk aus Gewässern ist sehr fisch- und artenreich. Die Dorfgemeinschaften stellen seit jeher verbindliche Regeln für ihr Gebiet auf, legen die Fangquoten fest und erlassen Fangverbote während der Laichzeiten, um die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Gemeinschaft zu bewahren. Meghalayas Regierung hat dazu Förderprogramme aufgelegt und chemische und sprengtechnische Hilfsmittel verboten, die an anderen Stellen zum Einsatz kamen.[25] In den südlichen Khasi-Bergen nutzt der Khasi-Stamm der War zur Selbstversorgung eigene traditionelle Methoden der Fischerei mit Techniken und Vorrichtungen für unterschiedliche Gewässerarten, Jahreszeiten und Tiere. Für die War sind Speisefisch und andere Wassertiere neben Fleisch die Hauptquelle ihres Proteins; wenn der Fang innerhalb von Stunden getrocknet wird, kann er einige Tage lang bevorratet werden. Auch essbare Wasserpflanzen werden gesammelt oder zur passenden Zeit abgeerntet. Es gibt sechs verschiedene Pflanzen, die zur Betäubung von Tieren eingesetzt werden, so wird ein Saft von Beeren, der für Fische giftig ist, in das fließende Wasser eines Flüsschens gegeben, anschließend werden die betäubten Fische stromabwärts eingesammelt (vergleiche Fischfang mit Pflanzengiften).[ethno 5] Elf Pflanzen werden als Köder für verschiedene Fangarten genutzt, unterschiedlich geflochtene Bambuskörbe dienen als Reusen, einige Froscharten werden gefangen. Diese traditionellen und kooperativen Formen der Bewirtschaftung schonen den Fischbestand und erhalten nachweislich die biologische Vielfalt der vielen Gewässer.[25] FeldbauDie Khasi-Berge bestehen aus vielen Hügelketten mit einer großen, von Tälern und Schluchten durchzogenen Hochebene auf 1500 m, auf der auch Shillong liegt. Im Süden fällt dieses offene, sehr feuchte Plateau steil ab in Richtung Bangladesch, begleitet von vielen Wasserfällen. Bis zu neun Monate zwischen März und November tränken tropische Monsunregen die Feucht- und Regenwälder der Berge und Hügel. Die Dschungel gehen über in ausgedehnte Gebiete mit Strauch- und Buschwerk, auf der Hochfläche finden sich kleinere Grasland-Flächen. Die Khasi bewirtschaften vier unterschiedliche Arten von Land:[7]

Entsprechend haben sich die Dorfgemeinschaften spezialisiert auf die Bewirtschaftung ihrer jeweiligen natürlichen Umgebung und dabei Unterschiede entwickelt in Lebensweise und Traditionen, bis hin zu eigenen Sprachdialekten (vergleiche Ökosystem-Menschen). Gleichzeitig hat die Unterschiedlichkeit der Bewirtschaftung zu dem intensiven Handelsaustausch auch zwischen weit entfernten Dörfern geführt, der einen der drei Stützpfeiler der Khasi-Wirtschaft bildet (neben Landbesitz und Feldarbeit). Konflikte:

Besengras In den Bergen und Hügeln wächst das „Besengras“ (broom grass), ein Süßgras der Art Amriso (Thysanolaena maxima), das sich bis auf Höhen von 1800 Metern findet und mit seinem dichten Wurzelwerk die unterschiedlichsten Böden zusammenhält. Amriso wird auch von der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) als anpassungsfähige zukunftsträchtige Pflanze gefördert, das deutsche Umweltministerium unterstützt eine Initiative im nahen Bergstaat Nepal, das in ähnlicher Weise durch Erdrutsche und häufige Erdbeben gefährdet ist. Das Abernten, Anpflanzen und Verkaufen des Besengrases wird von der Regierung Meghalayas seit 1995 gefördert, nachdem entsprechende Produkte auf einer Handelsmesse in Indiens Hauptstadt vorgestellt und stark nachgefragt wurden. Im Jahre 2000 ergibt eine erste Erhebung, dass 40.000 Familien vom Besengras und seiner Aufbereitung profitieren. Obwohl die einkaufenden Zwischenhändler gleichviel an den Produkten verdienen, ermöglicht das Besengras den Familien einen Zusatzverdienst vor allem in der einkommensschwachen Winterzeit. Es bietet auch eine Alternative zum schädlichen Wander-Brandroden (siehe unten) und wird zunehmend plantagenmäßig angebaut, als Cash Crops zum Verkaufen. Verbreitet ist das traditionelle (Kunst-)Handwerk des Besenbindens, dem ganze Khasi-Dörfer nachgehen und dazu gezielt verschiedene geeignete Pflanzen kultivieren. In ganz Indien kaufen 250 Millionen Haushalte jährlich zwei neue Besen, bevorzugt aus Besengras. Brandrodung In den bewaldeten Hügeln bedingt die Feldbauweise der Khasi wechselnde Brandrodungen zur Gewinnung neuer Anbauflächen (Wander-Pflanzbau), in Asien allgemein als jhumming bekannt (vergleiche die Stämme der Jumma) oder als slash and burn cultivation (Hack-und-Brenn-Kultivierung). Dazu beschließt die ganze Dorfgemeinschaft zu Beginn der viermonatigen Trockenzeit im November, eine begrenzte Fläche abzuholzen, manchmal eine ganze Hügelkuppe oder -flanke. Meist liegen die Flächen an steilen Berghängen. Sämtlicher Bewuchs wird abgehackt und einige Wochen liegengelassen, damit er in der Sonne austrocknen kann, bevor die Reste kontrolliert abgebrannt werden. Auch die verbliebenen Bäume und Wurzelstöcke werden angezündet. Die Asche liefert dem Boden Mineralien und macht ihn fruchtbarer. Ohne vorher zu pflügen, wird die Saat zu Beginn der neuen Regenzeit im März ausgebracht, wodurch keine Bewässerung nötig ist. Die Bewirtschaftung durch die einzelnen Familien folgt der Aufteilung des Landes, wie sie von der Dorfgemeinschaft festgelegt wurde. Normalerweise wird eine Fläche mit jährlichem Fruchtwechsel drei oder vier Jahre genutzt, dann bleibt sie Brachland für verschiedene langsam wachsende Nutzpflanzen und es wird eine neue jhum-Fläche erschlossen („Wander-Anbau“). 40 % der Fläche Meghalayas werden durch shifting cultivation bewirtschaftet.[wii 11] Das jhumming erfordert viele Arbeitsstunden, der Aufwand ist nur gemeinschaftlich zu leisten; in Meghalaya hängen rund 52.000 Familien davon ab. Über Jahrhunderte hat diese Feldbauweise den schützenden Pflanzenbewuchs der Hügel und Bergflanken erhalten, weil die Dorfgemeinschaften ihre eigenen Ländereien nicht „ausbeuten“, sondern nachhaltig bewirtschaften wollten. Die shifting cultivation wird als optimale einheimische Anpassung an die von den heftigsten Monsunregen betroffenen Hügelgebieten verstanden, um rein organisch eine Vielfältigkeit an Nutzpflanzen zur Selbstversorgung anzubauen (teils bis zu 30 gleichzeitig).[wii 12] Brandrodungen gehen allgemein zurück, weil ihr Ertrag sinkt, denn die verursachten Schäden haben anhaltende Auswirkungen auf die gesamten Lebensräume (Biome) der Dorfgemeinschaften. Konflikte:

Handel Zu Beginn der Einflussnahme durch die Britische Ostindien-Kompanie ab 1750 betrieben die Khasi noch einen umfangreichen Handel mit ihren Nachbarvölkern, im Osten bis nach Kambodscha – ihre Mon-Khmer-Sprache ist dem Kambodschanischen verwandt, aus der Richtung wird auch ihre ursprüngliche Herkunft angenommen (siehe unten). Einige Zeit später verhängten die Briten im Rahmen ihrer vordringenden Eroberungen einen umfassenden Boykott gegen alle Khasi-Waren, der zu einem anwachsenden Widerstand der Häuptlinge in den Grenzgebieten führte. In den Friedensverhandlungen ab 1860 wurden den Häuptlingstümern Steuerfreiheiten und Selbstverwaltung zugestanden, und der weiträumige Handel der Khasi blühte wieder auf. Die britischen Kolonialherren waren beeindruckt von den wirtschaftlichen und händlerischen Fähigkeiten der Khasi, diese waren aber auf grenzüberschreitenden Austausch angewiesen. Auch heute handeln fast alle Khasi-Großfamilien mit Ernteüberschüssen oder eigens angefertigten Produkten, sind Zwischenhändler oder Vermittler oder führen einen Laden.[ethno 4] Konflikte:

Wochenmärkte Wechselweise finden in den vielen Dörfern Märkte statt, auf einem dafür vorbereiteten Marktplatz am Dorfrand in der Nähe der aufgestellten Erinnerungssteine. Die häufigen Wochenmärkte erfüllen neben der wirtschaftlichen auch wichtige soziale Aufgaben, sie ermöglichen den ständigen Informationsaustausch, dienen als Heiratsmarkt und veranstalten manchmal sportliche Wettbewerbe. Am beliebtesten ist dabei das Bogenschießen, auf dessen ausgeprägte Tradition die Khasi besonders stolz sind (siehe unten zum Bogensport). Den größten Markt gibt es mitten im Khasi-Gebiet in der Hauptstadt Shillong (auf 1500 m gelegen): Police Bazar belegt ein ganzes Stadtviertel, ist täglich geöffnet und zieht Besucher und Händler aus der weiten Hochebene und den umliegenden Khasi-Bergen an. Geschlechtsspezifische DatenMeghalaya ist weltweit der einzige (Bundes-)Staat mit einer offiziell matrilinearen Gesellschaft (Mütterlinien), sowohl die Regierung Meghalayas als auch die indische Unionsregierung betonen diese matrilineal society, deren mutterseitige Abstammungsregel und Familienzugehörigkeit in der Verfassung verankert ist.[kultur 6] Die Khasi hatten im Jahr 2011 einen Anteil von 47,6 % an der Gesamtbevölkerung, die Garo 27,7 % (zusammen 75,3 %). Beide sind als Scheduled Tribes anerkannt und bildeten zusammen 87,4 % der 17 Stammesvölker in Meghalaya, die ihrerseits 86,2 % der Gesamtbevölkerung ausmachten; in Indien gab es 2011 insgesamt 705 anerkannte Scheduled Tribes, mit einem Anteil von 8,6 % an der Bevölkerung Indiens (1.210.855.000). Die folgenden Listen aus dem Jahr 2011 vergleichen die Daten von Khasi, Garo, Meghalaya, Scheduled Tribes und ganz Indien – aufgeschlüsselt nach Frauen und Männern sowie ihren Anteilen an der Gesamtgruppe. Beispiel Lesefähigkeit: 77 % der Khasi können schreiben, bei den Frauen sind es 79 % (aller ♀ ab 7 Jahren), bei Männern nur 76 % (aller ♂ ab 7 Jahren); es gibt 448.600 weibliche Alphabeten und 411.200 männliche, die Gesamtanzahl teilt sich also in 52,2 % Frauen und 47,8 % Männer: 4,4 % mehr Khasi-Frauen als -Männer können schreiben. Diese Aufteilung wird im Folgenden berechnet für die Beschäftigungsquoten, Geschlechterverteilungen und Alphabetisierungsraten. Anschließend werden verschiedene Kennzahlen für Wohlstand und Gleichstellung der Geschlechter gelistet. Beschäftigungsquote 86,1 % der Einwohner Meghalayas [c 1] 55,2 % sind Khasi (48 % der Einwohner) 32,1 % sind Garo (28 % der Einwohner) In heutiger Zeit gehen Khasi zunehmend einer modernen Berufstätigkeit nach oder studieren an einer der zehn Universitäten[4] wie der 1973 gegründeten North Eastern Hill University in Shillong (etwa 150.000 Einwohner). Ihre Familien halten weiterhin zur Selbstversorgung einige Tiere und bewirtschaften eigene Gartenflächen (Hortikultur). Da in Meghalaya 82 % aller Häuser in Eigenbesitz sind und alle Dorfbewohner gleichgestellte Nutzungsrechte am Gemeinschaftsland haben (siehe oben), ergibt sich eine nur geringe offizielle Arbeitslosigkeit von 4,8 %.[c 10] Unter der Armutsgrenze lebten im Jahr 2012 in Meghalaya 11,9 % der Einwohner (weniger als 890 indische Rupien monatlich auf dem Land oder 1150 in Städten), während es indienweit 21,9 % waren (816 Rupien monatlich auf dem Land, 1000 in Städten).[26] 2011 berechnete die offizielle Beschäftigungsquote in Indien das Verhältnis der Anzahl von Erwerbstätigen (workers) zu allen anderen Einwohnern:

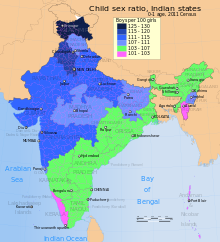

Die Beschäftigungsquote der Tribes in Meghalaya war mit 40 % der 4. niedrigste Wert der 29 Bundesstaaten in Indien. Weltweit berechnet die Quote den Anteil der Erwerbstätigen von allen erwerbsfähigen Personen im Lebensalter von 15–64 Jahren, im Jahr 2018 lag der Durchschnitt der 36 Mitgliedsstaaten der OECD bei 68,3 % (60,8 % bei Frauen und 76,0 % bei Männern), in Indien 2012: 53,3 % = 27,3 % bei ♀ und 78,5 % bei ♂ (vergleiche Indien in der Liste der weltweiten Beschäftigungsquoten). Geschlechtsverhältnis Anzahl der männlichen Babys bis 1 Jahr im Verhältnis zu 100 weiblichen Meghalaya: ≈ 104 ♂ zu 100 ♀ Die Geschlechterverteilung berechnete sich in Indien im Jahr 2011 offiziell nach der Anzahl der weiblichen Personen im Verhältnis zu 1000 männlichen; bei den Khasi waren dies 717.000 ♀ zu 695.000 ♂ = 1033 Frauen zu 1000 Männern. Die Khasi haben keinen Bezug zur Geschlechtsbevorzugung, die durch Abtreibung weiblicher Embryos in weiten Teilen Indiens und Chinas betrieben wird – das zeigt die Anzahl der Mädchen unter 7 Jahren im Verhältnis zu 1000 Jungen (zusammen 21 %):[c 1][c 10][c 14]

Meghalaya lag 2011 auf Rang 6 in Indien, auf Rang 1: Kerala mit 1084 weiblichen zu 1000 männlichen Einwohnern; bei Kindern lag Meghalaya mit 970 auf Rang 2 hinter Arunachal Pradesh mit 972 Mädchen zu 1000 Jungen. Weltweit wird das Geschlechtsverhältnis von männlichen zu 100 weiblichen Einwohnern gemessen, im Jahr 2015 waren es 102 ♂ (107 ♂ Babys zu 100 ♀), in Indien: 107,6 männlich, bei Geburt: 110,7 Jungen je 100 Mädchen. Alphabetisierungsrate Meghalaya | Frauen | Männer | Karte alle: 74,4 % 72,9 % 76,0 % Khasi: 77,0 % 78,5 % 75,5 % Garo: 71,8 % 67,6 % 76,0 % Meghalaya | Frauen | Männer[c 15] 2001: 62,6 % 59,6 % 65,4 % 1991: 49,1 % 44,9 % 53,1 % 1981: 43,2 % 38,3 % 47,8 % 1971: 35,1 % 29,3 % 40,4 % 1961: 32,0 % 25,3 % 38,1 % 1951: 15,8 % 11,2 % 20,2 % Die Lesefähigkeit wurde in Indien im Jahr 2011 berechnet für alle Personen ab 7 Jahren. Bei den Khasi hebt sich die um 3 % höhere Rate der Lesefähigkeit bei den Frauen gegenüber den Männern (4,4 % mehr Frauen können lesen) deutlich ab von den landes- und den indienweiten Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Die Rate zeigt, wie sehr die Schulbildung von Mädchen bei den Khasi geschätzt wird – auch im Unterschied zu den benachbarten matrilinearen Garo, bei ihnen besteht zwar ein besonders ausgewogenes Geschlechtsverhältnis (50,3 % der 820.000 Garo in Meghalaya sind männlich), aber 6,4 % mehr Männer als Frauen können lesen, die weibliche Alphabetisierungsrate liegt um 8,4 % niedriger als die männliche:

Weltweit wird die Lesefähigkeit ab 15 Jahren bemessen, sie lag im Jahr 2015 bei 86,3 % (82,7 % bei Frauen und 90,0 % bei Männern), in Indien: 71,2 % = 60,6 % bei ♀ und 81,3 % bei ♂. Indizes HDI Indien: 0,605 Meghalaya: 0,629 (siehe Karte) 2006 – Werte der Vereinten Nationen:[28] HDI Indien: 0,544 Meghalaya: 0,543 (HDI-Liste des UNDP)  pro Kopf in Indien (Weltliste) Meghalaya niedrig 2014: Meghalaya auf Rang 20 Menschliche und geschlechtsspezifische Entwicklung Als Vergleichsmaß für Wohlstand und die Gleichstellung der Geschlechter in den Ländern der Welt berechnet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP jährlich mehrere statistische Indizes (Kennzahlen mit Werten von niedrigen 0,001 bis optimal 1,000):

Sowohl die Regierung Meghalayas (Planungsabteilung) als auch die indische Unionsregierung (Ministerium für Frauen- und Kindesentwicklung) haben auf der Grundlage von UNDP-Berechnungsmethoden eigene Kalkulationen erstellt, mit teils abweichenden Werten. Sie dienen als Planungsgrundlagen für Verbesserungsprogramme; die jeweilige Ranglistung kann sich dabei auf die 29 Bundesstaaten Indiens beziehen oder auch die 7 Unionsterritorien einschließen. Der HDI der insgesamt 705 Scheduled Tribes wird berechnet als geringe 0,270 (unverändert seit 2000).[29][30]

Beide Regierungen nennen als Grund dieser geschlechtlichen Besserstellung im Vergleich zum indienweiten Durchschnittswert die Matrilinearität der Gesellschaft („due to matrilineal society“).[wii 13]

Geschlechtsspezifisch hat der große indische Staat mit seinen mehr als 1,3 Mrd. Einwohnern niedrige Werte, vor allem wegen der geringen Erwerbstätigkeit und politischen Beteiligung von Frauen (für Meghalaya sind GDI und GII nicht bekannt). Femdex (2015) Den Index namens Femdex (Female Empowerment Index: vergleichbar dem früheren GEM) errechnete das McKinsey Global Institute im Jahr 2015 für die 28 indischen Bundesstaaten und die 3 größten der Unionsterritorien. Dabei belegte Meghalaya den 2. Rang mit 0,69 (hinter Mizoram mit 0,70; Indien: 0,54), vergleichbar zu Argentinien, China und Indonesien – während das benachbarte Assam mit 0,47 den drittniedrigsten Femdex in Indien hatte (vergleichbar zu Jemen oder Tschad). Die Gleichstellung der Geschlechter in Bezug auf Arbeit war in Meghalaya und Mizoram mit 0,56 deutlich ausgeprägter als in den anderen Staaten, wobei in Mizoram die Frauen mit 0,87 gesellschaftlich besser gestellt waren als in Meghalaya mit 0,82 (Rang 1: Chandigarh mit 0,92).[33] Soziale OrganisationDas Volk der Khasi besteht aus mehreren Stämmen und Unterstämmen, bei der Volkszählung 2011 gelistet als „Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam“ (1.412.000 im Bundesstaat Meghalaya, 48 % der Gesamtbevölkerung).[c 1] Jeder Stamm setzt sich zusammen aus eigenständigen Clans, jeder Clan besteht aus vielen Großfamilien, die sich als miteinander verwandt verstehen. Diese Clans bilden im Gebiet der Khasi und der Jaintia über 60 Häuptlingstümer (siehe unten zu den politischen Strukturen). Matrilineare Großfamilien („Häuser“)Die kleinste selbständige soziale und wirtschaftliche Einheit der Khasi ist die 3-Generationen-Familie, iing genannt (Haus, Familie), respekt- und liebevoll bezeichnet als shi iing „Ein Haus“: eine Frau mit ihren Kindern und den Kindern ihrer Töchter, also die Großfamilie einer Großmutter mit Enkeln. Alle Angehörigen der iing wohnen zusammen oder nahe beieinander in der Dorfgemeinschaft, auch die (unverheirateten) Söhne und Enkelsöhne. Geleitet wird diese Familie von der Großmutter, in Abstimmung mit allen erwachsenen Angehörigen (kooperativ). Oft wohnt ein Bruder oder Onkel der Großmutter mit, manchmal eine Schwester oder Tante, gerne mit Nachkommen. Das folgende Schaubild zeigt beispielhaft eine iing, gegründet von der „Mutter“, auf sie sind die Verwandtschaftsnamen bezogen (Großmutter aus Sicht ihrer Enkel):

Vorteile der matri-linearen Großfamilie:

Matrilineare Lineages („Bäuche“)Spätestens mit der Geburt des im Schaubild angedeuteten „Urenkelkinds“ überlegt sich dessen Großmutter (die „ältere Tochter“), auszuziehen. Mit Ehemann, einem Bruder oder Onkel sowie ihren Kindern und den Ehemännern ihrer Töchter wird sie jetzt ihre eigene iing gründen, ein neues „Haus“ (vergleiche auch Adels-/Herrscher„haus“ und Unterschiede „Haus, Familie, Familiengeschlecht“).[ethno 6] Dann hat die „Mutter“ aus ihrem leiblichen Schoß eine neue, eigenständige Großfamilie „produziert“: eine Großmutter mit Enkelinnen. Sie ist mittlerweile Urgroßmutter, wohl über 50 Jahre alt, und hat als erfahrene Familienmanagerin ihr Familienunternehmen erfolgreich geführt – in enger Kooperation mit den vielen anderen Familienzweigen ihrer Linie sowie den anderen Clan-Familien in ihrer Dorfgemeinschaft. Mit dem Auszug der „älteren Tochter“ ist die verbleibende Großfamilie angewachsen zur nächstgroßen sozialen Einheit der Khasi, zu einer selbstbewussten kpoh, wörtlich „Bauch, Gebärmutter“, fachsprachlich Lineage: eine „einlinige Abstammungsgruppe“ mit mindestens 4 lebenden Generationen, bei den Khasi nach der Linie ihrer Mutter, deren Mutter, und so fort zurückführend (Mütterlinie). Weltweit leben einzelne Familien mit 6 Generationen, das Guinness-Buch nennt 7 als Weltrekord: eine Linie durch 6 Frauen-Generationen von der 109-jährigen Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter Augusta Bunge bis zu ihrem neugeborenen leiblichen Ururururenkelsohn 1989 in den USA (vergleiche Generationsbezeichnungen).[40] Das Schaubild einer lebenden Khasi-Ururururgroßmutter würde über 200 Angehörige ihrer 6 Nachfolge-Generationen abbilden. Diese Lineage, respektvoll bezeichnet als shi kpoh „Ein Bauch“ (Ein Schoß, einig, vereint),[ethno 4][ethno 6] wird von der Erbtochter und dann ihrer jüngsten Tochter fortgeführt und dabei mit jeder „älteren Tochter“ in jeder Generation neue iings ausgründen. Die Großfamilie der ausgezogenen älteren Tochter wird eine Generation später ihrerseits zu einer kpoh anwachsen, zu einer eigenen Lineage (auch als „Subclan“ bezeichnet). Khasi-Frauen werden im Allgemeinen nicht als minderwertig angesehen, wenn sie keine Kinder haben, oder nur Söhne, oder wenn sie sich nicht berufen fühlen zur Gründung eines eigenen Hauses – in einem schwesterlichen Haushalt ist ihre Unterstützung willkommen und wird ihnen Absicherung geboten. Die Bezeichnung solcher großen Familiengruppen als „Sippe“ ist ungenau und veraltet, sie bezieht sich auf die alten Germanenstämme; ebenfalls vorbehalten ist den patri-linearen Großfamilien die Bezeichnung als „Geschlecht“ (Erbfolge nach dem „Mannesstamm“). Auch falsch ist die Bezeichnung einer Lineage als „Clan“, denn ein solcher versteht sich als übergeordneter Verband vieler einzelner Lineages, die ihre Gemeinsamkeit über Abstammung, über eine örtliche Herkunft oder über andere identitätsstiftende Bezüge herleiten (vergleiche auch Totemistische Clans). AhnenverehrungDie ursprüngliche Begründerin einer kpoh wird verehrt als „die Alte Großmutter“: ka Lawbei-Tymmen. Diese Stammmutter wird mit Zeremonien und Opfergaben um Schutz gebeten gegen vermutete äußere böse Einflüsse auf die ganze Familie. Die Verehrung von Vorfahren, fachsprachlich Ahnenkult, ist bei den Khasi ein selbstverständliches Bestandteil ihrer Weltsicht: Die erinnerten Wirkkräfte der Gründerin reichen bis in die Gegenwart und werden oft herbeigefleht, um ungewollte Wirkkräfte aus der umgebenden Natur oder durch andere Personen abzuwehren. Die kpoh-Gründerin wird ihrerseits als blutsverwandte Nachfahrin der ursprünglichen „Grundlegenden Großen Mutter“ der gesamten Linie angesehen, der ka Lawbei-Tynrai (lawbei: große Mutter; tynrai: grundlegend; siehe oben zu gesungenen Namen).[41] Im Laufe von Jahrhunderten können Hunderte von zueinander blutsverwandten Lineages dem „Bauch“ (kpoh) der Ahnherrin entwachsen sein – sie wird bei allen ihren Nachkommen in ehrenvoller Erinnerung gehalten. Diese Gegenwärtigkeit der gemeinsamen Urahnen bewirkt, dass sich alle diese Nachkommen als miteinander „verschwistert“ empfinden und eine Solidarität teilen, die sie von den Nachkommen der anderen Khasi-Ahnherrinnen unterscheidet (vergleiche Erinnerungskultur). Sie verstehen sich als Mitglieder einer großen Familie und bilden einen „Clan“, in der Art eines Interessenverbandes, mit allen angehörenden kpoh als „Subclans“. Neben der jeweiligen kpoh-Stammmutter wird auch ihr (damaliger) Ehemann geehrt und um Beistand gebeten: u Thawlang kann als „der Erste Vater“ spirituelle Hilfe vor allem bei Streitigkeiten innerhalb der Familie leisten. Mehr noch wird der älteste Bruder der Stammmutter verehrt, als u Suid-Nia: „der Erste Onkel“ (mutterseitig).[ethno 7] Er findet sich oft als größter der drei aufrechten Erinnerungssteine (mawbynna), die teilweise mehrere Meter hoch sein können (vergleichbar Megalithen). Die aufrecht stehenden Steine repräsentieren die männlichen Ahnen, die ihre liegenden Schwestern und Nichten beschützen. Es sind keine Grabstätten, sondern weithin sichtbare Ehrengrabmale, vergleichbar den alteuropäischen Menhiren (siehe Bilder).[doku 2] Wohnsitz bei der MutterKhasi folgen ihren traditionellen Heiratsregeln, die eine Eheschließung innerhalb des eigenen Clans verbieten und mit der endgültigen Verstoßung des Paares bestrafen können (siehe unten zum religiösen Inzesttabu). Diese allgemeingültige Vorschrift der Exogamie (Außenheirat) verhindert zunächst Blutschande (Inzest), da alle Abstammungsgruppen innerhalb eines Clans (kpoh, iing) über sich verzweigende Mütterlinien untereinander blutsverwandt sind – oder zumindest als leiblich verwandt angesehen werden. Weitergehend dienen exogame Heiratsvorschriften dem Bedürfnis der Erbgutmischung durch systematische Vermeidung ähnlichen Erbgutes innerhalb des eigenen Clans. Darüber hinaus dienen Heiraten zwischen Clans oft der sozialen Verbrüderung oder dem politischen Bündnis von Clans (Allianzbildung). Weltweit heiraten die meisten Clans nur Zugehörige anderer Clans, teilweise haben sie sich einzig aus diesem Grund gebildet. Heiratspartner müssen in den Großfamilien anderer Khasi-Clans gesucht werden, darunter können auch die Kinder des Mutterbruders oder Mutteronkels sein, denn diese Cousinen und Cousins gehören nicht zum eigenen Clan, sondern zu den Clans ihrer Mütter (vergleiche dazu den ethnologischen Fachbegriff der Kreuzcousinenheirat). Vor einer geplanten Heirat werden die Mütter des Brautpaares genau prüfen, ob die beiden nicht doch in ferner Vergangenheit eine gemeinsame Vorfahrin hatten.[ethno 4] Diese Vorschrift der Exogamie wird eingeschränkt durch gegenteilige endogame Ge- und Verbote (Innenheirat): So wird gerne gesehen, innerhalb der Khasi-Dorfgemeinschaft zu heiraten; Nicht-Khasi als Ehepartner sind in vielen Clans nicht erwünscht, in neuerer Zeit werden von Seiten der Männer sogar Strafen angedroht (siehe unten). In den Grenzgebieten findet sich stellenweise ein geduldeter Austausch von Heiratspartnern mit benachbarten Indigenen (siehe unten). Mitte des letzten Jahrhunderts heirateten Khasi-Frauen meist im Alter zwischen 13 und 18 Jahren und Männer zwischen 18 und 35,[ethno 6] mittlerweile gilt ein gesetzliches Mindestalter von 18 Jahren für Frauen und 21 Jahren für Männer. Im Jahr 2001 ergab die Volkszählung bezüglich Ehen bei Khasi (mit Jaintia) und der kleinen Gruppe der Synteng (1.300 Angehörige):[c 17]

Um sich einen Ehemann auszusuchen, muss eine Frau entweder als Erbtochter eine soziale Absicherung durch den Besitz ihrer Mutterfamilie bieten, oder als „ältere Tochter“ die Möglichkeit, durch ihre Mutterfamilie gefördert zu werden. Die jüngste Tochter wird niemals aus dem Haus ihrer Mutter ausziehen, der Zukünftige muss zu ihr ziehen; ältere Töchter haben mehr Freiheiten und können im Laufe der Zeit mit ihrem Ehemann einen neuen Wohnsitz gründen, in der Nähe des Mutterhauses. Im Allgemeinen geht der Kontaktwunsch von den Frauen aus, dazu dienen auch die örtlichen Wochenmärkte als Heiratsmarkt. Hierher kommen die jungen Männern gerne, oder sie präsentieren sich stolz der versammelten Damenschaft bei den monatlichen Festen und Festivals des Khasi-Kalenders. Auf Hochzeitsfeiern werden zwischen den beiden Familien rituelle Geschenke ausgetauscht wie die allseits geschätzten Betelnüsse und Betelblätter. Brautpreis-Zahlungen oder eine Morgengabe seitens des Mannes gibt es bei den Khasi nicht, ebenso wenig das in ganz Indien verbreitete Mitgift-System der dowry, bei dem Ehemänner hohe Aussteuern von den Brauteltern verlangen (vergleiche Mitgiftmord). Der Clan des Ehepartners wird respektvoll als kha bezeichnet (vergleichbar einer Schwägerschaft), während der eigene Clan liebevoll kur genannt wird.[kultur 7] Sowohl nach der Khasi-Tradition wie ihrer Christianisierung nach führen die Khasi eheliche Beziehungen monogam („Einehe“). Eine Scheidung war traditionell recht einfach und konnte durchaus von der Frau ausgelöst werden, auch heute liegt die Scheidungsrate bei den Khasi etwas über dem indischen Durchschnitt. „Alleinerziehende“ Khasi-Mütter und damit verbundene Probleme gibt es so gut wie gar nicht, da zumindest weibliche Familienangehörige im Haus wohnen, hinzu kommt die Bedeutung des älteren Bruders oder des Onkels für die Mutter und ihr Kind. Der erwählte Ehemann hat bisher seine eigene Mutterfamilie unterstützt und ihr zugearbeitet – nun erwartet die Ehefrau, dass er zu ihr und ihrer Großfamilie zieht und sie und die geplanten Kinder unterstützt. Diese Wahl des ehelichen Wohnsitzes heißt fachsprachlich Matrilokalität: „am Ort der Mutter“. Bei der Auswertung aller rund 1300 Datensätze zu ethnischen Gruppen und indigenen Völkern weltweit[35] findet sich Matrilokalität bei einem Drittel der rund 160 matrilinearen Kulturen, noch mehr bevorzugen eine Avunkulokalität: die eheliche Wohnsitzwahl beim Mutterbruder der Ehefrau (ihrem Onkel mütterlicherseits).[theorie 1][theorie 3] Im Falle einer nicht erbberechtigten Ehefrau wird in neuerer Zeit zunehmend auch ein Wohnsitz „an einem neuen Ort“ (neolokal) in Erwägung gezogen, wobei vor allem Arbeitsmöglichkeiten in Städten eine Rolle spielen. Da eine Ehefrau normalerweise von ihrer Mutterfamilie abgesichert wird, ist sie nicht unbedingt abhängig von der Anwesenheit und dem Zuarbeiten ihres Ehemannes, in manchen Fällen hält dieser sich vorwiegend bei seiner eigenen Großfamilie auf, beide Ehepartner verbleiben jeweils „am Ort ihrer Geburt“ (natolokal).[ethno 8] Schon frühere Ethnologen (Völkerforscher) berichteten von Beobachtungen beim Khasi-Stamm der Jaintia (Synteng/Pnar), dass der Ehemann am Wohnort seiner Mutter verblieb und seine Ehefrau nur gelegentlich besuchte, vorwiegend über Nacht.[11] Der deutsche Priester und Ethnologe Wilhelm Schmidt vertrat 1952 dazu die These einer „Besuchsehe“ als einer „noch älteren Form des Mutterrechts“ (vergleiche dazu auch das kleine südchinesische Volk der Mosuo).[42] Tatsächlich bringen Khasi-Ehemänner häufig nicht ihre gesamte Arbeitsleistung in den Haushalt der Ehefrau ein oder verlassen ihre Partnerin (zeitweise) wieder;[43][37] dies wird ausgeglichen durch die mitwohnenden unverheirateten männlichen Angehörigen der Großfamilie sowie durch die Unterstützung der Mutter der Ehefrau (Großmutter der Kinder). Nach einer Geburt stehen einer Khasi-Mutter in ihrer Großfamilie folglich nicht nur ihre Mutter und weitere erfahrene Verwandte zur Seite, sondern auch ihr sozialer Vater (Onkel), ihr Lieblingsbruder, und – sofern erwünscht (und bekannt) – der biologische Vater des Kindes. Erbfolge der jüngsten Tochter (Ultimagenitur)Bis heute halten fast alle Khasi an ihrer traditionellen Lebensweise innerhalb einer matri-linearen und matri-lokalen Sozialordnung fest (fachsprachlich Matrifokalität: „matrizentriert, matrifokussiert“[theorie 2]), in der die mutterseitige Abstammungslinie, Wohnsitzwahl und Erbfolge vorherrscht: Die Kinder werden der Mutter zugerechnet und Güter, Rechte, Privilegien und Pflichten werden von den Müttern an ihre Töchter vererbt, vorzugsweise an die jüngste. Auch die männlichen Nachkommen innerhalb einer Großfamilie erhalten den Familien- und Clan-Namen, werden der ganzen Lineage zugerechnet und wohnen am Ort ihrer Mutter (solange unverheiratet), im fortgeschrittenen Alter gerne bei einer Schwester und deren Kindern. Sie können diese Mitgliedschaft aber nicht an ihre leiblichen Kinder weitergeben, weil die von der Mutter abstammen, nicht von ihnen (vergleiche Deszendenzregeln zur Abstammung). Deshalb erben Männer keine Güter von ihrer Mutter, sie würden dem Familieneigentum entnommen, ohne einen Vorteil für die Großfamilie zu bieten. Beim Stamm der Jaintia kann der (mutterseitige) Clan eines Mannes sogar sein Privateigentum als Clan-Besitz beanspruchen. Ein Khasi-Mann kann deshalb außer Persönlichem nichts an seine Kinder vererben, denn die vererbten Güter würden von seinem mutterseitigen Clan zum Clan der Mutter seiner Kinder wechseln. Ein solcher Wechsel von Besitz und Land ist zwischen Clans ausgeschlossen und nur im einvernehmlichen gegenseitigen Austausch möglich (in früheren Zeiten gelegentlich auch kriegerisch). Die Ländereien und Gebäude gehören der Gruppenmutter, verwaltet meist von ihrem Bruder oder ihrem sozialen Vater (Onkel). Auch die Erträge aus Arbeit, Landwirtschaft, Produktion und Handel der Familienmitglieder gehen an die Mutter. In früheren Zeiten kannten die Khasi außer ihrem persönlichen Schmuck kein ausgeprägtes Privateigentum, der Landbesitz einer Großfamilie wird auch heute zumeist in der Art einer Kooperative oder Genossenschaft geführt (siehe oben zur Großfamilie als Sozialversicherung). Ultimagenitur Die jüngste Tochter einer Khasi-Mutter trägt einen offiziellen Titel: ka Khadduh („die Verwahrerin“ des angestammten Besitzes), verliehen von der Mutter, wenn sie kein weiteres Kind möchte. Die Letztgeborene ist der Tradition nach als Haupterbin der Mutter vorgesehen und wird Haus und Land der Familie erben (vergleiche Erbtochter). In Ehren halten wird sie den Schmuck ihrer Mutter, der vielleicht schon seit Generationen angesammelt wurde. Ältere Schwestern erwarten einen kleinen Anteil am Erbe, besonders wenn sie vor der Gründung eines eigenen „Hauses“ (iing) stehen. Söhne bekommen selten einen Erbanteil, vielleicht einige bewegliche Güter wie Tiere, aber kein Land. Beim Stamm der War-Khasi (im südlichen Grenzgebiet) wird das Erbe gleichmäßig auf Töchter und Söhne aufgeteilt.[wii 6] Die Erbfolge an das jüngste Kind heißt fachsprachlich Ultimogenitur (Letztgeborenenrecht), im Fall der jüngsten Tochter Ultimagenitur („die Letztgeborene als Nachfolge“) – im doppelten Gegensatz zur Primogenitur als Erbrecht des erstgeborenen Sohns in patrilinearen Familien. In manchen Khasi-Gebieten bekommt die jüngste Tochter von Beginn an die beste schulische Ausbildung; allgemein wird der Schulgang gefördert, aber die Frauen haben eine 3 % höhere Lesefähigkeit als Männer (siehe oben zur Alphabetisierungsrate). Im Unterschied zu den Khasi erbt beim westlich benachbarten matrilinearen Volk der Garo bevorzugt die älteste Tochter (die Erstgeborene als Erbtochter: Primagenitur).[44][45] Bei ihnen wird die Stellung des Dorfvorstandes (nokmas) nur von einer jüngsten Tochter übernommen.[wii 14] Das folgende Schaubild zeigt die Erbfolge der jüngsten Tochter:

Nach dem Tod der „Mutter“ erbt ihre jüngste Tochter den größten Teil oder das gesamte wirtschaftliche Vermögen und Familienland und wird zum neuen Vorstand der Großfamilie (iing) oder der größeren Lineage (kpoh). Sie könnte durchaus schon selber Großmutter sein. Auch das ka Bat ka Niam erbt sie, die religiöse, spirituelle Verantwortung für die Großfamilie (siehe unten zur Religion Niam Khasi), sowie das ka Iing-Seng, das Zeremonienhaus der Gruppe (iing: Haus, Familie; seng: vereint).[45] Dabei verlangt das Verständnis der vereinten Khasi-Großfamilie als geleiteter Kooperative von der Erbin eine ständige Abstimmung mit allen erwachsenen Familienangehörigen, auch den erfahreneren und den respektierten Ältesten. Sie wird die Leitung und den Gesamtbesitz wiederum an ihre jüngste Tochter weitervererben; in dieser Form haben die Lineages ihr Land über viele Jahrhunderte zusammengehalten, dabei aber immer wieder die neu entstehenden Familienzweige mit einem Wohnhaus und einer kleinen Feldfläche unterstützt. Auch die jüngste Tochter einer „älteren Tochter“ erbt deren Besitz und Schmuck, sofern bereits angesammelt; auf jeden Fall erbt sie die Verantwortung für ihre Geschwister und die Kinder ihrer Schwestern (ihre Nichten und Neffen). Erweist sich die vorgesehene Erbtochter als zu jung oder als ungeeignet oder wird vom Familienrat nicht angenommen, kann eine ältere Tochter oder eine Tochter der Mutterschwester an die Stelle treten: Im Falle der Wahl einer Schwestertochter (Cousine der Erbtochter) würde auch diese die gerade Linie der „Mutter“ fortführen, nur nicht mehr über die jüngste Seitenlinie (vergleiche Gradlinige gegenüber seitlicher Verwandtschaft, immer relativ: sämtliche Kinder und Kindeskinder einer Frau führen ihre gerade Linie fort, alle Kinder sind zueinander Seitenlinien). Gründe der Ultimagenitur-Regelung und ihre Vorteile für die Großfamilie:

Bekommt eine Mutter nach der „Erbtochter“ eine weitere Tochter, wird diese die Aufgaben übernehmen. Dabei ist die Empfängnisfähigkeit einer Mutter zeitlich begrenzt, ihre natürliche Menopause kann ab dem 45. Lebensjahr beginnen (Durchschnitt: ab 51 Jahre; vergleiche auch die Großmutter-Hypothese).[47] Demgegenüber können Väter noch im Alter viele Kinder zeugen, woraus sich in patri-linearen Familien häufig Probleme in Bezug auf Unehelichkeit (Legitimität), Vernachlässigung oder gar Verwahrlosung solcher Kinder ergeben – bei den Khasi gibt es diesbezügliche Probleme so gut wie gar nicht.[46] Konflikte:

Matrilineare ClansJeder Khasi-Clan versteht sich als ein Interessenverband von miteinander verwandten kpoh (Bäuchen) und iing (Häusern) und leitet seine gesamte Herkunft von einer gemeinsamen Vorfahrin ab, einer ursprünglichen Stammmutter, die vor vielen Generationen und Jahrhunderten gelebt haben kann.[kultur 7][kultur 6] Diese wird respektvoll „Die Große Mutter der Wurzel“ (des Clan-Baumes) genannt: ka Lawbei-Tynrai (lawbei: große Mutter; tynrai: grundlegend). Nicht alle Clans können ihre Gründerin und die ihr nachfolgenden Müttergenerationen mit Namen benennen, sie sprechen dann verallgemeinernd von ihren „Grundlegenden Großmüttern“, denen höchste Verehrung gilt. Immer wieder hatten sich zu speziellen Gelegenheiten auch einzelne Gruppen oder kleine Stämme anderen Khasi-Clans angeschlossen und dann eine gemeinsame Herkunft ausgeschmückt (eine „Ansippung“ mit fiktiver Genealogie).[theorie 4] Für alle Clans gilt als selbstverständlich, dass keine dieser vielen Gründerinnen miteinander verwandt waren. Einige Clans leiten sich allerdings von verschiedenen Töchtern einer „Grundlegenden Großmutter“ ab, verstehen sich als jeweils eigenständige Clan-Linie und bilden oft zusammen einen Clan-Verband.[41][ethno 6] So haben sich über Zeiten einzelne Familienzweige wiederum zu eigenen Clans verselbständigt, und vielleicht haben sich zwischendurch auch fremde Gruppen angeschlossen: Die von einem Khasi-Forscher gesammelten Namen der matrilinearen Clans beliefen sich auf 3363,[kultur 7] zusammengeschlossen zu Clan-Verbänden und Häuptlingstümern. Dagegen unterteilen sich die 1 Million Angehörigen der benachbarten matrilinearen Garo in nur drei große Clans (katchis).[wii 14] ClanmutterGeleitet wird ein Khasi-Clan von einer Clanmutter (vergleiche „Clanmutter“ bei Indianern[48]), meist eine der ältesten und erfahrensten Frauen des großen Familienverbandes – während der von ihr mitbestimmte Clanhäuptling verwaltungstechnische, repräsentative und politische Aufgaben außerhalb wahrnimmt. Clanmütter und Häuptlinge sind an Beschlüsse des Clan-Rats (dorbar) oder von Clan-Versammlungen gebunden und können gegebenenfalls abgewählt werden. Wie andere indigene Völker kennen die Khasi in vielen Bereichen eine strenge und für einzelne Personen kaum zu durchbrechende Arbeitsteilung nach Geschlecht (Geschlechterordnung): Frauen sind für ihre Tätigkeiten verantwortlich, Männer für die ihren.[theorie 5] Beide Bereiche werden einvernehmlich aufeinander abgestimmt. Ein Beispiel für die Zuständigkeiten erzählt eine Legende aus dem Jaintia-Stamm, nach der die Clanmutter – als spirituelle Leiterin auch die Hohepriesterin – das gesamte Vermögen des Häuptlingstums verwaltete und ihrem Häuptling nur zögerlich spärliche finanzielle Mittel zukommen ließ. Gemischte LinienIn Grenzgebieten oder bei gegebenem Anlass können ganze Familien von einer Lineage oder ihrem Clan „adoptiert“ werden, mit entsprechenden Aufnahmeritualen. Einzelne Khasi-Untergruppen handhaben die Wichtigkeit der männlichen Abstammungslinie unterschiedlich und beteiligen beide Geschlechter an Vererbungen. Beim nordöstlichen Khasi-Stamm der Bhoi (im Distrikt Ri-Bhoi) können mutterseitige Abstammungslinien über zwei Generationen versetzt fortgeführt werden: Dort wird eine Frau ohne Tochter ihren Sohn bitten, eine Frau des benachbarten Volks der Karbi zu heiraten. Die kleine Ethnie der Karbi, auch Mikir genannt, siedelt im angrenzenden assamesischen Distrikt Karbi Anglong und besteht aus patri-linearen Clans (Väterlinien). Die Kinder einer solchen gemischten Heirat gehören zum patrilinearen Karbi-Clan der Ehefrau, denn der Khasi-Vater kann seine mutterseitige Gruppenzugehörigkeit nicht an seine Kinder weitergeben. Seine jüngste Enkelin aber übernimmt wieder den Namen ihrer Khasi-Urgroßmutter und führt deren Linie matrilinear fort; damit ändert sie (innerhalb ihrer Dorfgemeinschaft) ihre Clan-Zugehörigkeit und wechselt von den Karbi zurück ins Volk der Khasi. Solche Mischungen und Bündnisse zwischen entgegengesetzten Clan-Abstammungsregeln gibt es in verschiedenen Grenzbereichen, in einigen Clans oder Stämmen fühlen sich manche Angehörige einem anderen Stamm oder Clan zugehörig – abhängig von der Abstammungslinie, die sie bevorzugen. Es gibt ganze Clan-Gruppen, die sich selbst als Garo-Khasi bezeichnen, während andere sich als eigener Unterstamm abzugrenzen versuchen von anderen Khasi-Stämmen (siehe unten zu den „Sieben Hütten“). Grundlegend bleibt bei der Stammesvielfalt die Einheit und Gemeinschaft des jeweils eigenen Clans (kur) und der Stolz, dazuzugehören. Entsprechend leiten bei den Khasi die männlichen Anführer nicht einen Stamm, sondern ihren Clan, von ihrem Clan-Rat und der Clanmutter zum Häuptling gewählt. In einem Verband von Clans stellt der größte Clan den gemeinsamen Häuptling; er arbeitet mit den anderen Anführern und Clanmüttern zusammen, steht ihnen aber repräsentativ vor und vertritt die ganze Gemeinschaft auch nach außen. Rollen der Männer Wie fast alle der weltweit rund 160 matrilinearen Ethnien[34] folgen auch die Khasi einer traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern (vergleiche Unterschied: Geschlechtshabitus vs. Geschlechterrolle, Geschlechterordnung).[theorie 5] Khasi-Männern kommt eine gleich wichtige Bedeutung zu wie ihren Stammesgenossinnen: Sie haben grundlegende Aufgaben innerhalb ihrer Kernfamilie, Großfamilie (iing) und Lineage (kpoh), darüber hinaus aber Aufgaben in der Außenvertretung, auch repräsentative und religiöse, die seltener oder kaum von Frauen wahrgenommen werden. Während das weibliche Prinzip verehrt wird in der Vorstellung der starken Göttin, der ein Ehemann zur Seite steht, versuchten schon die britischen Kolonialherren 150 Jahre lang, das Rollenbild für die landbesitzenden Frauen auf den familiär-häuslichen Bereich zu beschränken. Fortgesetzt wird dieser Druck auch innerhalb der Khasi-eigenen Organisationen durch ein anwachsendes männliches Selbstwertgefühl, das zunehmend maskulinistische Ausformungen annehmen kann, begleitet von nationalistischer und populistischer Meinungsbildung. Die folgende Auflistung beschreibt die sozialen Rollen, die sich durch Verwandtschaft, Heirat und Politik für Khasi-Männer ergeben: