维基百科 中的醫學内容

仅供参考 ,並

不能 視作專業意見。如需獲取醫療幫助或意見,请咨询专业人士。詳見

醫學聲明 。

甲硫氨酸(蛋胺酸)Methionine

IUPAC名

别名

甲硫胺酸2-amino-4-(methylthio)butanoic acid

识别

缩写

Met, M

CAS号

59-51-8 Y 63-68-3 L -isomer)) Y 348-67-4 D -isomer)) Y

PubChem

876

ChemSpider

853 5907

SMILES

InChI

1/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)

ChEBI

16811

KEGG

D04983

性质

化学式

C5 H11 NO2 S

摩尔质量

149.21 g·mol−1

外观

白色晶狀粉末

密度

1.340 g/cm3

熔点

281 °C(554 K)(分解)

溶解性 (水 )

可溶

pK a

2.28 (羧基), 9.21 (氨基)[ 1]

药理学

ATC代码

V03AB26 V03 ),QA05 BA90 QG04 BA90

若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa) 下。

甲硫氨酸 (英語:Methionine , [ 2] 蛋胺酸 ,可简写为“Met”或“M”[ 3] 半胱氨酸 一起,甲硫氨酸是兩個含硫 蛋白原氨基酸之一。對人而言是唯一的含硫必需氨基酸,由mRNA 上担任起始密码子的AUG密碼子 编码。甲硫氨酸最早由美国生物化学家 约翰·霍华德·穆勒 [ 4]

甲硫氨酸與生物體內各種含硫化合物的代謝 密切相關、是体内活性甲基 和硫的主要来源[ 5] 血管新生 过程中发挥重要作用,此外,甲硫氨酸也是一种解毒剂,能通过提供巯基 够缓解铜 中毒等重金属 中毒[ 6] [ 7]

甲硫氨酸是一种α-氨基酸。换言之,甲硫氨酸的氨基 与羧基 都与α碳相连,其侧链是一个硫醚 基团,因此分子极性 较低,可归类为非极性氨基酸。与另一种含硫氨基酸半胱氨酸不同,甲硫氨酸亲核性不强,不过仍然可以与一部分亲电分子反应[ 8]

甲硫氨酸有L型及D型 兩種,天然状态下的甲硫氨酸基本都是L型[ 5]

甲硫氨酸由mRNA 上的AUG密碼子 编码,这个密码子位于开放读框 第一位时,也是起始密码子 。甲硫氨酸通常位于蛋白质内部,一般不参与酶 活性中心的共价催化[ 8]

在人体内,甲硫氨酸对血管新生 相当重要。对于重金属中毒患者,甲硫氨酸能够通过提供巯基缓解中毒症状[ 6] [ 5] 甲基 基团影响DNA甲基化 ,进而对肿瘤生长产生影响[ 9] [ 10]

甲硫氨酸分解代谢 大部分细菌 、真菌 ,以及植物 都具有以天冬氨酸为底物 合成甲硫氨酸的能力[ 11] 必需氨基酸 [ 5] [ 5] [ 12]

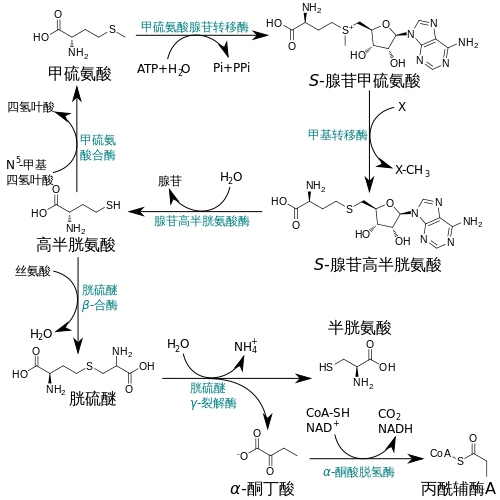

代谢方面,生物体内的甲硫氨酸一般先由甲硫氨酸腺苷转移酶 转化为甲基供体S-腺苷甲硫氨酸 (SAM)。S-腺苷甲硫氨酸 失去甲基之后,会转化为S-腺苷-L-高半胱氨酸 (SAH)。S-腺苷-L-高半胱氨酸 可经由水解作用生成高半胱氨酸,再经由转硫通路转化为半胱氨酸 ,或借助四氢叶酸 提供的甲基重新转化为甲硫氨酸[ 13]

以下代谢性疾病会影响蛋氨酸的降解。

工业上通常使用甲硫醇 、丙烯醛 和氰化氢 合成甲硫氨酸[ 5] [ 14] [ 5]

^ Dawson, R.M.C.; et al. Data for Biochemical Research. Oxford: Clarendon Press. 1959. ^ Methionine . Oxford University Press. [2021-08-09 ] . (原始内容存档 于2018-06-12). ^ Nomenclature and Symbolism for Amino Acids and Peptides . IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature. 1983 [5 March 2018] . (原始内容 存档于9 October 2008). ^ Pappenheimer AM. A Biographical Memoir of John Howard Mueller (PDF) . Washington D.C.: National Academy of Sciences. 1987 [2021-08-09 ] . (原始内容存档 (PDF) 于2021-10-13). ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Willke, Thomas. Methionine production—a critical review. Applied Microbiology and Biotechnology. 2014, 98 (24): 9893–9914. ISSN 0175-7598 doi:10.1007/s00253-014-6156-y ^ 6.0 6.1 Methionine . WebMD. [2021-08-09 ] . (原始内容存档 于2017-09-12). ^ 张天民; 张瑞菊. 食品安全与健康 . 2011: 161 [2021-08-09 ] . ISBN 978-7-5019-7890-8存档 于2021-10-16). ^ 8.0 8.1 Methionine M (Met) . University of Arizona. [2021-08-09 ] . (原始内容存档 于2021-08-09). ^ Cavuoto P, Fenech MF. A review of methionine dependency and the role of methionine restriction in cancer growth control and life-span extension. Cancer Treatment Reviews. 2012, 38 (6): 726–36. PMID 22342103 doi:10.1016/j.ctrv.2012.01.004 ^ Cellarier E, Durando X, Vasson MP, Farges MC, Demiden A, Maurizis JC, Madelmont JC, Chollet P. Methionine dependency and cancer treatment. Cancer Treatment Reviews. 2003, 29 (6): 489–99. PMID 14585259 doi:10.1016/S0305-7372(03)00118-X ^ Ferla, Matteo P.; Patrick, Wayne M. Bacterial methionine biosynthesis. Microbiology. 2014, 160 (8): 1571–1584. ISSN 1350-0872 doi:10.1099/mic.0.077826-0 ^ Rules and Regulations . Federal Register. March 14, 2011, 76 (49): 13501–13504 [2021-08-09 ] . (原始内容存档 于2011-07-21). ^ Sanderson, Sydney M.; Gao, Xia; Dai, Ziwei; Locasale, Jason W. Methionine metabolism in health and cancer: a nexus of diet and precision medicine. Nature Reviews Cancer. 2019, 19 (11): 625–637. ISSN 1474-175X doi:10.1038/s41568-019-0187-8 ^ Karlheinz Drauz, Ian Grayson, Axel Kleemann, Hans-Peter Krimmer, Wolfgang Leuchtenberger, Christoph Weckbecker, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry , Weinheim: Wiley-VCH, 2005, doi:10.1002/14356007.a02_057.pub2