2GHz帯2GHz帯(にギガヘルツたい)は、およそ 1920 - 2200 MHz の周波数範囲の周波数帯である。波長は、15cm程度である。 概要俗に、「IMT-コアバンド」あるいは「2.1GHz帯」とも称される。国際的にも利用されるグローバルバンドである。 主に、携帯電話(NTTドコモのFOMA・Xi、ソフトバンクのSoftBank 3G・SoftBank 4G LTE、KDDI/沖縄セルラー電話(au)のCDMA 1X WIN(後のau 3G)・au 4G LTE)や、移動衛星業務などに使われている。海外での携帯電話周波数帯である2.1GHz帯(2100MHz帯、UMTSバンド1)は、日本での2GHz帯とほぼ同義であるため、UMTSローミング利用時の判断規準となる。なお、KDDI/沖縄セルラー電話が採用するCDMA2000方式の場合は、3GPP2が策定したBand Class 6の帯域に当たる。

歴史

利用周波数

移動局送信周波数がPHSの制御チャネルと干渉するおそれがあるため、移行完了(2012年(平成24年)5月)までの間ガードバンドとして、隣接する沖縄セルラーを含むKDDIのみ帯域が15MHz幅に制限されていた。 また、公平を期するため当初はNTTドコモ、ソフトバンクモバイルについても5MHz分のみ使用不可とされていたが、後に沖縄セルラーを含むKDDI以外は使用可能となった。なお、現在は全キャリアとも制限なく使用可能である 800MHz帯との比較について

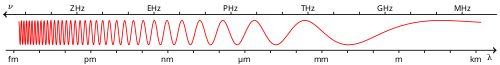

回折は波の性質の一つである。電波は基本的には直進するものであるので、対向する無線局(携帯電話の場合は基地局)のアンテナが見通しに無いと電波が到達しないはずである。ところが、実際は見通しの無い場所にも電波は回り込んで電波が到達する事は周知である。この現象を回折現象と言う。回折した電波は、見通しの電波と比べると大きく減衰するが、減衰の度合いは障害物の大きさと波長の相対比で決まる。つまり波長が長い程、大きな障害物の陰にも電波が到達する。周波数は波長の逆数であるので、周波数が低い程、大きな障害物の陰にも電波が到達する。これが、800MHz帯の方がビル陰や山間部に電波が届きやすい、と言われる所以である。 なお、ソフトバンクモバイルによると、2.1GHz帯に比べてプラチナバンド(700MHz帯 - 900MHz帯)は基地局のアンテナ等の条件が同じでも2倍遠くまで届くと実験により確認しているとの事である[2]。

その他米国の通信オペレータであるT-Mobile USAにおける、UMTSサービスの周波数帯(いわゆる、AWSバンド。バンド4)は1700MHz帯を利用しているが、下り部分は2.1GHz帯となっており、日本のドコモ東名阪バンドやイー・モバイルの1.7GHz帯(Band IX, Band 3)と区別するため、「1721」と呼ばれることがある。 脚注関連項目

外部リンク |