第四間氷期

| |||||||||||||||||||||||||||||||

Read other articles:

Negara Bagian Kachin ကခ်င္ျပည္နယ္Wunpawng MungdanNegara Bagian BenderaLokasi Kachin State di MyanmarKoordinat: 26°0′N 97°30′E / 26.000°N 97.500°E / 26.000; 97.500Koordinat: 26°0′N 97°30′E / 26.000°N 97.500°E / 26.000; 97.500Negara MyanmarWilayahSebelah Utara (Northern)IbukotaMyitkyinaPemerintahan • Kepala MenteriKhat Aung (NLD) • KabinetKachin State Government • Leg...

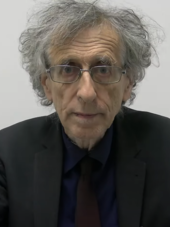

Protests in response to COVID-19 policies in the United Kingdom COVID-19 anti-lockdown protestsin the United KingdomPart of protests over responses to the COVID-19 pandemicAnti-lockdown protest march in London, April 2021Date20 April 2020 – 18 March 2022(1 year, 10 months, 3 weeks and 5 days)LocationUnited Kingdom, particularly LondonCaused by Opposition to the British government response to the COVID-19 pandemic Opposition to COVID-19 lockdowns and other restr...

Swedish economist and politician (1899–1979) Bertil OhlinMinister of Commerce and IndustryIn office1944–1945Prime MinisterPer Albin HanssonPreceded byHerman ErikssonSucceeded byGunnar MyrdalLeader of the People's PartyIn office1944–1967Preceded byGustaf AnderssonSucceeded bySven WedénMember of the Swedish Parliamentfor Stockholm MunicipalityIn office1938–1970President of the Nordic CouncilIn office1959–1959Preceded byNils HønsvaldSucceeded byGísli JónssonIn office1964–1964Prec...

1889 book by Frederic M. Halford Dry-Fly Fishing in Theory and Practice Title page from 4th edition (1902)AuthorFrederic M. HalfordLanguageEnglishSubjectFly fishingPublisherSampson Low, Marston, Searle, and Rivington, LondonPublication date1889Pages289Preceded byFloating Flies and How to Dress Them (1886) Followed byMaking a Fishery (1895) Dry-Fly Fishing in Theory and Practice (1889) is British author and angler Frederic M. Halford's second and most influential book on d...

Tunisian politician (1921–2019) Mustapha Filaliمصطفى الفيلاليMustapha Filali, 2011Born5 July 1921Nasrallah, French TunisiaDied20 January 2019(2019-01-20) (aged 97)NationalityTunisianOccupationPolitician Mustapha Filali (Arabic: مصطفى الفيلالي 5 July 1921 – 20 January 2019) was a Tunisian politician.[1] He was the first Tunisian Minister of Agriculture after their independence.[2] Biography Filali studied at Sadiki College and the Faculté des...

† Человек прямоходящий Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:Синапсиды�...

Italian Cardinal of the Catholic Church His EminenceAngelo BagnascoCardinalArchbishop Emeritus of GenoaBagnasco in 2010ChurchRoman Catholic ChurchArchdioceseGenoaSeeGenoaAppointed29 August 2006Installed24 September 2006Term ended8 May 2020PredecessorTarcisio Bertone, S.D.B.SuccessorMarco Tasca, O.F.M. Conv.Other post(s)Cardinal-Priest of Gran Madre di Dio (2007-)OrdersOrdination29 June 1966by Giuseppe SiriConsecration7 February 1998by Dionigi TettamanziCreated cardinal24 November 20...

William M. DaleyPotret resmi, 2011 Kepala Staf Gedung Putih ke-24Masa jabatan13 Januari 2011 – 27 Januari 2012PresidenBarack ObamaPendahuluRahm EmanuelPenggantiJack LewMenteri Perdagangan Amerika Serikat ke-32Masa jabatan30 Januari 1997 – 19 Juli 2000PresidenBill ClintonPendahuluMickey KantorPenggantiNorman Mineta Informasi pribadiLahirWilliam Michael Daley9 Agustus 1948 (umur 75)Chicago, Illinois, Amerika SerikatPartai politikPartai DemokratSuami/istriBernadette Ke...

County in Kentucky, United States Consolidated city-county in KentuckyFayette CountyConsolidated city-countyLexington-Fayette Urban CountyRobert F. Stephens Courthouse Complex in Lexington SealLocation within the U.S. state of KentuckyKentucky's location within the U.S.Coordinates: 38°02′N 84°28′W / 38.04°N 84.46°W / 38.04; -84.46Country United StatesState KentuckyFounded1780Named forGilbert du Motier, Marquis de LafayetteSeatLexingtonLargest cityLexi...

American chemist For other people named John D. Roberts, see J. D. Roberts (disambiguation) John D. RobertsJohn D. Roberts in 2010BornJohn Dombrowski Roberts(1918-06-08)June 8, 1918Los Angeles, California, U.S.DiedOctober 29, 2016(2016-10-29) (aged 98)Pasadena, California, U.S.NationalityAmericanAlma materUCLAAwards ACS Award in Pure Chemistry (1954) Roger Adams Award in Organic Chemistry (1967) William H. Nichols Medal (1972) Tolman Award (1974) Willard Gibbs Award (1983) Priestley...

Television channel Television MaldivesLogo since 2013CountryMaldivesBroadcast areaMaldives, South AsiaStationsPSM NewsHeadquartersMalé, MaldivesProgrammingLanguage(s)DhivehiEnglishPicture format480i SD720i HD1080i Full HD2160i 4K UHDOwnershipOwnerPublic Service MediaKey peopleZeena ZahirSister channels PSM NewsMunnaaru TVYES TVMaldives TVMajilis TV Dhivehi Raajjeyge AduDhivehi FMDheenuge Adu TVM Qur'anHistoryLaunchedMarch 29, 1978(46 years ago)FounderIbrahim NasirFormer namesMNBC One (2010�...

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Desember 2022. Patrick LedouxLahir6 November 1934 (umur 89)Uccle, BelgiaPekerjaanSutradaraTahun aktif1961–1979 Patrick Ledoux (bahasa Prancis: [lədu]; lahir 6 November 1934) adalah seorang sutradara asal Belgia. Ia menyutradarai 14 film antara 1961...

Airport in Lancashire, England Blackpool AirportIATA: BLKICAO: EGNHSummaryAirport typePublicOwnerBlackpool CouncilOperatorBlackpool Airport Operations Ltd.ServesBlackpoolLocationSt Annes-on-the-Sea, LancashireElevation AMSL34 ft / 10 mCoordinates53°46′18″N 003°01′43″W / 53.77167°N 3.02861°W / 53.77167; -3.02861Websitewww.blackpoolairport.comMapEGNHLocation in LancashireShow map of LancashireEGNHLocation in Fylde BoroughShow map of the Borough...

For the Cortes of Aragon constituency, see Huesca (Cortes of Aragon constituency). For the Senate constituency, see Huesca (Senate constituency). HuescaCongress of DeputiesElectoral constituencyLocation of Huesca within SpainProvinceHuescaAutonomous communityAragonPopulation225,456 (2022)[1]Electorate173,391 (2023)Major settlementsHuescaCurrent constituencyCreated1977Seats3Member(s) PP (2) PSOE (1) Huesca is one of the 52 constituencies (Spanish: circunscripciones) represe...

Node with a number of links that greatly exceeds the average Network hub redirects here. For the Ethernet technology, see Ethernet hub. In network science, a hub is a node with a number of links that greatly exceeds the average. Emergence of hubs is a consequence of a scale-free property of networks.[1]: 27 While hubs cannot be observed in a random network, they are expected to emerge in scale-free networks. The uprise of hubs in scale-free networks is associated with...

У этого термина существуют и другие значения, см. Кагальничек. У этого термина существуют и другие значения, см. Кагальник.Кагальник Кагальник выше по течению от впадения реки Эльбузд. Вид с моста на трассе М4-Дон. Характеристика Длина 162 км Бассейн 5040 км² Водоток Исток &#...

10th season in existence of Kerala Blasters FC This article may be too long to read and navigate comfortably. When this tag was added, its readable prose size was 10,000 words. Consider splitting content into sub-articles, condensing it, or adding subheadings. Please discuss this issue on the article's talk page. (June 2024) Kerala Blasters 2023–24 football seasonKerala Blasters2023–24 seasonJawaharlal Nehru Stadium during a league match during the season.OwnerMagnum Sports Private Limite...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: 1963 in India – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2022) (Learn how and when to remove this message) List of events ← 1962 1961 1960 1963 in India → 1964 1965 1966 Centuries: 18th 19th 20th 21st Decades: 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s...

Percussion instrument TrianglePercussion instrumentClassification Hand percussion, idiophoneHornbostel–Sachs classification111.211 Individual percussion sticks The triangle is a musical instrument in the percussion family, classified as an idiophone in the Hornbostel-Sachs classification system. Triangles are made from a variety of metals including aluminum, beryllium copper, brass, bronze, iron, and steel. The metal is bent into a triangular shape with one open end. The instrument is usual...

Cet article est une ébauche concernant un stade de football et Lille. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Stade Jules-LemaireLe stade Jules-Lemaire en 1947GénéralitésNoms précédents Stade Félix-Virnot ou Stade Virnot (1901-1937)Adresse Mons-en-BarœulConstruction et ouvertureOuverture 1901Rénovation 1932Démolition 1959UtilisationClubs résidents Sporting Club fivois (1907-1944)LOSC (1944-194...