|

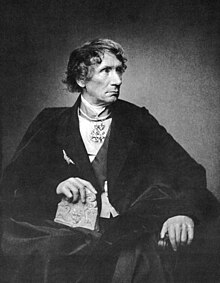

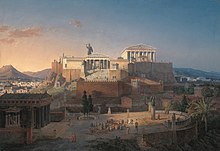

Leo von Klenze Franz Karl Leopold Klenze, ab 1822 von Klenze, (* 29. Februar 1784 in Buchladen bei Schladen; † 27. Januar 1864 in München) war ein deutscher Architekt, Maler und Schriftsteller. Er gilt neben Karl Friedrich Schinkel als bedeutendster Vertreter des deutschen Klassizismus.[1] Zu seinen Hauptwerken gehören das Palais Leuchtenberg, die Glyptothek und die Alte Pinakothek in München, die Walhalla in Donaustauf sowie die Neue Eremitage in Sankt Petersburg. LebenFrühe JahreFranz Karl Leopold Klenze[2] wurde im Forsthaus von Buchladen (auch Bockelah, Bocla oder Boklah genannt)[3] bei Schladen im Hochstift Hildesheim geboren, als Sohn von Gotthelf Friedrich Klenze, Amtmann in Schladen, und dessen Frau Gertrud Josefa Theresia Klenze geborene Meyer, Tochter eines Arztes in Osnabrück.[4] Die Familie hatte sieben Kinder; Franz Karl Leopold war der erste Sohn und zugleich das dritte Kind.[4] Die Familie lebte bis 1791 in Schladen, danach zogen sie auf das von der Großmutter väterlicherseits geerbte Gut Heißum bei Liebenburg um, wo auch der jüngste Sohn Clemens August Karl, später Professor für römische Rechtsgeschichte und Rektor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, geboren wurde.[4] Im Alter von 16 Jahren begann Leo Klenze ein Architekturstudium in Berlin. Er lernte unter anderen bei Aloys Hirt, durch den er mit der Antike in Berührung kam, die ihn architektonisch sein Leben lang prägte. Die Eindrücke vertiefte er in seiner ersten Italienreise im Frühling und Sommer 1806 und vielen folgenden.[5] An der Berliner Bauakademie studierte er noch einmal drei Jahre und schloss als Kondukteur ab. Von Anfang an legte Klenze großen Wert auf Ausbau und Pflege von Beziehungen. So lernte er in Genua Constantin La Flèche-Keudelstein kennen, der Zeremonienmeister des Königs von Westphalen Jérôme Bonaparte wurde, und ihm eine über seine Ausbildung hinausgehende Anstellung ermöglichte. Hofarchitekt Am 1. Februar 1808 wurde Leo Klenze Hofarchitekt von König Jérôme Bonaparte in Kassel. Dort realisierte er seine ersten Bauten und lernte seine zukünftige Frau Felicita Blangini kennen, eine vielbeachtete Geigerin und Sängerin.[6] Als letztere war sie am Kasseler Theater tätig. Sie heirateten am 28. August 1813. Klenzes erstes Gebäude war das Ballhaus am Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel. Das klassizistische Gebäude war 1809/1810 unter Jérôme, König von Westfalen und Bruder Napoleons, als Hoftheater errichtet worden. 1828 bis 1830 verwandelte Johann Conrad Bromeis es im Auftrag des Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen-Kassel in einen Ballsaal. Mit dem Untergang Napoleon Bonapartes flüchteten Felicitas und Leo Klenze gemeinsam mit Felicitas’ Bruder Felix Blangini Ende Oktober 1813 nach München. Hier konnte sich Felix Blangini an König Maximilian I. Joseph von Wittelsbach wenden, denn er hatte seit 1805 die Stellung des bayerischen Kapellmeisters inne. Außerdem war seine Schwester Therese Blangini seit 1804 bayerische Kammersängerin und persönliche Gesangslehrerin der bayerischen Kurfürstin Karoline von Baden (ab 1806 Königin Karoline von Bayern). Nach einer ersten beruflich ergebnislosen Kontaktaufnahme mit Kronprinz Ludwig I. zog Klenze mit seiner Frau nach Paris, wo am 21. Juli 1814 ihr erster Sohn Hippolyt geboren wurde. Als Klenze nach zwei weiteren Begegnungen mit dem bayerischen König im Oktober 1815 als dessen Privatarchitekt eingestellt wurde, zog die Familie endgültig nach München.[7]    Klenze gelangte vor allem in seiner Stellung als Hofarchitekt von König Ludwig I. von Bayern (neben seinem Konkurrenten Friedrich von Gärtner) zu Bedeutung. Dort errichtete er über Jahrzehnte zahlreiche Bauten, die noch heute das Stadtbild prägen. Zu seinen Aufgabenbereichen gehörte die klassizistische Umgestaltung Münchens mit z. B. dem Marstall, Königsplatz, der Ludwigstraße, der Glyptothek, dem Haslauer-Block, der Ruhmeshalle, der (Alten) Pinakothek oder der Residenz mit dem Hofgartentor. Mit seiner idealistischen Vision einer modernen Wiedergeburt griechischer Architektur war er nicht unumstritten, wie unter anderem zeitgenössische Reiseberichte belegen. 1816 baute Klenze das Schloss Ismaning auf Wunsch des Stiefsohns von Napoleon, Eugène de Beauharnais, dem Herzog von Leuchtenberg, und dessen Gattin Auguste Amalie klassizistisch um. Das in den Jahren 1817–1821 geschaffene Palais Leuchtenberg erhielt einen ersten geruchlosen beweglichen Abtritt, eine Innovation in der Entwicklung der sanitären Anlagen, die zuerst in Paris entwickelt wurde. Zu diesem Zweck hat Klenze eigens die französische Hauptstadt aufgesucht, um vor Ort diese technische Errungenschaft zu studieren. Zwischen 1826 und 1828 entstand das Odeon nach seinen Plänen sowie das Neue Schloss Biederstein, 1826–1829 auch die Liebfrauenkirche in Fürth.[8][9] Weitere realisierte Bauwerke sind der Monopteros, ein kleiner polychrom verzierter Rundtempel im Englischen Garten (1832–1837), der als ein bedeutendes Architekturensemble in München gilt.[10] Er schuf 1842 die Walhalla bei Regensburg, die Befreiungshalle in Kelheim, die Konstitutionssäule in Gaibach und das Kanaldenkmal am Burgberg in Erlangen. Diese wurden oftmals mit Figurengruppen des bayerischen Bildhauers Ludwig Schwanthaler komplettiert. Klenze war ab 1828 maßgeblich an der Errichtung der Landesfestung Ingolstadt beteiligt. Neben Architekturarbeiten faszinierte Klenze auch die Malerei, damals meist auch Voraussetzung zur Darstellung von Bauprojekten. Es entstanden aber auch eigenständige Ölgemälde, darunter Napoleon in Portoferraio (1839), der Domplatz von Amalfi (1859) und die berühmte Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen (1846). Die Kunstpolitik Ludwigs I. von Bayern ist ein typisches Beispiel für das Bestreben von Monarchen des 19. Jahrhunderts, durch Monumentalbauten und Kunstsammlungen ihre Herrschaft zu repräsentieren und zu stabilisieren, den gebildeten bzw. vermögenden Teil der Staatsbürger für sich zu gewinnen und an die bestehende politische Ordnung zu binden. Ludwig I. gelang es, München zu einem europäischen Kunstzentrum zu entwickeln, das bis nach Paris (Museumsgründungen von König Louis-Philippe I.), London (Hearing im Unterhaus über die Kunstentwicklung in Bayern), St. Petersburg (Neue Eremitage) und Athen (Stadtgestaltung, Residenzbau, Denkmalschutz) ausstrahlte.[11] Der Briefwechsel zwischen Klenze und Ludwig I. ist erhalten. 1998 bildete Hubert Glaser an der Ludwig-Maximilians-Universität München eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, die Künstlerkorrespondenzen König Ludwigs I. von Bayern zu kommentieren und zu edieren. Schwerpunkt dieser Arbeitsgruppe war der etwa 1700 Stücke umfassende Briefwechsel des Königs mit Klenze. Die Briefe werden ergänzt durch Stellungnahmen, Denkschriften und Kostenvoranschläge; hinzu kommen dazugehörige Weisungen des Königs an sein Kabinettssekretariat. 2004 legte sie die ersten Ergebnisse vor (siehe Literatur). Klenze entwarf die architektonischen Teile des Maximiliansdenkmals auf dem Wittelsbacherplatz, des Max-Joseph-Denkmals auf dem Max-Joseph-Platz, und des Ludwigsdenkmals auf dem Odeonsplatz in München. Außerdem entwarf er die Grabmäler für Prinzessin Maximiliane von Bayern in der Theatinerkirche und für Herzog Eugen von Leuchtenberg in der Michaelskirche ebenda. Späte Jahre Zar Nikolaus I. fand bei einem Besuch in München solchen Gefallen an der Alten Pinakothek, dass er Leo von Klenze den Auftrag zur Errichtung der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg gab, die zwischen 1839 und 1852 errichtet wurde.[12] Auch die klassizistische Umgestaltung der Stadt Athen, die allerdings durch eine spätere Umgestaltung weitgehend verschwunden ist, geht auf ihn zurück. Er lieferte die städtebauliche Konzeption hierzu im Auftrag von König Otto I. von Griechenland. In Baden-Baden wurde 1866 die Stourdza-Kapelle nach Klenzes Plänen von seinem Mitarbeiter Georg Dollmann fertiggestellt. Leo Klenze starb am 27. Januar 1864 im Alter von 79 Jahren in München. Grabstätte Die Grabstätte von Leo Klenze befindet sich auf dem Alten Südlichen Friedhof in München (Neu Arkaden Platz 171 bei Gräberfeld 29) Standort.[13] Ein erster Entwurf, den die Familie bei dem Architekten Helmut Lange bestellt hatte, wurde verworfen und es kam der Bildhauer Anselm Sickinger zum Zug, der das Grabmal ausführte[14]. Die Büste auf dem Grabmal stammt von Johann Halbig. Da die Büste die Jahreszahl 1865 aufweist, ist davon auszugehen, dass das Grabmal in diesem Jahr errichtet wurde.[15] Die Lage gleich am Eingang und die Größe des Grabmals spiegeln die Bedeutung Klenzes wider. Das Grabmal war in etwa so teuer wie das Jahresgehalt von Klenze, das 4700 Gulden betrug[16]. Werke (Auswahl)Liste

Galerie

FamilieEr heiratete 1813 in Kassel die Sängerin Felicitas Blangini (1794–1844). Das Paar hatte drei Söhne und drei Töchter, darunter:

Die Schriftstellerin Everilda von Pütz geb. von Klenze (1843–1926) war seine Enkelin. Sein Ururenkel Karl Graf von Spreti betätigte sich ebenfalls als Architekt, wurde aber vor allem als Bundestagsabgeordneter und Diplomat bekannt. Ehrungen1822 wurde Klenze in den persönlichen und 1833 in den erblichen bayerischen Adelsstand erhoben. 1841 wurde er als auswärtiges Mitglied in die Académie des Beaux-Arts aufgenommen. Der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften gehörte er von 1844 bis 1851 als assoziiertes Mitglied an.[17] Auch die Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique nahm ihn 1846 als assoziiertes Mitglied auf.[18] 1852 wurde er mit der Royal Gold Medal ausgezeichnet.[19] Am 31. Mai 1861 wurde Klenze in den preußischen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste aufgenommen.[20] 1862 verlieh die Stadt München Klenze die Ehrenbürgerwürde. Franz von Reber (1834–1919) hielt anlässlich des einhundertsten Geburtstags Klenzes eine Dankesrede vor dem Bayerischen Architekten- und Ingenieur-Verein in München.[21]  Büsten Klenzes stehen auf dem Gärtnerplatz und in der Ruhmeshalle in München. Die Klenzebüste auf dem Gärtnerplatz wurde 1998 nach dem Originalmodell von 1867 gegossen. Das ursprüngliche Denkmal auf diesem Platz war 1942 eingeschmolzen worden. Eine Klenzestraße gibt es in München, Regensburg, Tutzing und Hamm-Werries, zudem das Klenze-Gymnasium München, die Staatliche Berufsschule II Ingolstadt und der Klenzepark in Ingolstadt. Grund für die Benennung des Klenzeplatzes auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Maximilian in Hamm war, dass Klenze als Lieblingsarchitekt des für die Zeche namengebenden bayerischen Königs Maximilian II. Joseph gilt.[22] Die Leo-von-Klenze-Medaille wird seit 1996 von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für herausragende Leistungen in der Architektur, im Wohnungs- und Städtebau und im Ingenieurbau verliehen. Literaturnach Autoren / Herausgebern alphabetisch geordnet

WeblinksCommons: Leo von Klenze – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikisource: Leo von Klenze – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

Information related to Leo von Klenze |

||||||||||||||||