µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½’╝łŃü╗ŃüåŃüŚŃéģŃüżŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ŃĆüĶŗ▒: Emission spectrum’╝ēŃü»ŃĆüÕÄ¤ÕŁÉŃéäÕłåÕŁÉŃüīõĮÄŃüäŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝µ║¢õĮŹŃü½µł╗ŃéŗµÖéŃü½µöŠÕć║ŃüÖŃéŗķø╗ńŻüµ│óŃü«Õ橵│óµĢ░Ńü«Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆé

ŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«ÕÄ¤ÕŁÉŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü»Õø║µ£ēŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«Ńü¤ŃéüÕłåÕģēµ│ĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüµ£¬ń¤źŃü«Õī¢ÕÉłńē®Ńü½ÕɽŃüŠŃéīŃéŗÕģāń┤ĀŃéÆÕÉīÕ«ÜŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆéÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüÕłåÕŁÉŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü»ŃĆüńē®Ķ│¬Ńü«Õī¢ÕŁ”Õłåµ×ÉŃü½ńö©ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆé

µöŠÕć║

ńē®ńÉåÕŁ”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµöŠÕć║Ńü©Ńü»ŃĆüķ½śŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«ķćÅÕŁÉńŖȵģŗŃü½ŃüéŃéŗń▓ÆÕŁÉŃüīÕģēÕŁÉŃéƵöŠÕć║ŃüŚŃü”õĮÄŃüäńŖȵģŗŃü½ķüĘń¦╗ŃüÖŃéŗķüÄń©ŗŃü«ŃüōŃü©Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆéµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗÕģēŃü«Õ橵│óµĢ░Ńü»ŃĆüķüĘń¦╗Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«ķ¢óµĢ░Ńü©Ńü¬ŃéŗŃĆéŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü»õ┐ØÕŁśŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆü2ŃüżŃü«ńŖȵģŗŃü¦Ńü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«ÕĘ«Ńü»ŃĆüÕģēÕŁÉŃü½ŃéłŃüŻŃü”µīüŃüĪÕÄ╗ŃéēŃéīŃéŗŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü½ńŁēŃüŚŃüäŃĆéķüĘń¦╗Ńü½ŃéłŃéŗŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ńŖȵģŗŃü«ÕżēÕī¢Ńü»ŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½Õ║āń»äÕø▓Ńü«Õ橵│óµĢ░ŃéÆõĮ£ŃéŖŃüåŃéŗŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕÄ¤ÕŁÉŃéäÕłåÕŁÉÕåģŃü¦Ńü«ķø╗ÕŁÉŃü«ńŖȵģŗŃü«Ńé½ŃāāŃāŚŃā¬Ńā│Ńé░Ńü¦Ńü»ŃĆüÕÅ»Ķ”¢ÕģēŃüīµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗ’╝łŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüŃüōŃü«ńÅŠĶ▒ĪŃü»ĶøŹÕģēŃéäńćÉÕģēŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗ’╝ēŃĆéõĖƵ¢╣ŃĆüÕÄ¤ÕŁÉµ«╗Ńü«ķüĘń¦╗Ńü¦Ńü»ŃĆüķ½śŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«Ńé¼Ńā│Ńā×ńĘÜŃüīµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃĆüµĀĖŃé╣ŃāöŃā│ķüĘń¦╗Ńü¦Ńü»õĮÄŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«ķø╗µ│óŃüīµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

ńē®õĮōŃü«µöŠÕć║ÕŖøŃü»ŃĆüŃüØŃü«ńē®õĮōŃüŗŃéēŃü®ŃéīŃüĀŃüæŃü«ķćÅŃü«ÕģēŃüīµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃüŗŃéƵ▒║ŃéüŃéŗŃĆéŃüŠŃü¤ŃéĘŃāźŃāåŃāĢŃéĪŃā│’╝ØŃā£Ńā½ŃāäŃā×Ńā│Ńü«µ│ĢÕēćŃüŗŃéēŃĆüńē®õĮōŃü«ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«ńē╣µĆ¦Ńü½Ńééķ¢óõ┐éŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃééŃüŚŃéīŃü¬ŃüäŃĆéÕżÜŃüÅŃü«ńē®Ķ│¬Ńü¦Ńü»ŃĆüµöŠÕć║Ńü«ķćÅŃü»ŃĆüµĖ®Õ║”Ńü©Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ńĄäµłÉŃü¦µ▒║ŃüŠŃéŖŃĆüĶē▓µĖ®Õ║”ŃéäŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ńĘÜŃü©ŃüŚŃü”ńÅŠŃéīŃéŗŃĆéÕżÜŃüÅŃü«µ│óķĢĘŃü«µŁŻńó║Ńü¬µĖ¼Õ«ÜŃü½ŃéłŃéŖŃĆüńē®Ķ│¬ŃéÆÕÉīÕ«ÜŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆé

µöŠÕ░äÕģēŃü«µöŠÕć║Ńü»ŃĆüÕŹŖÕÅżÕģĖńÜäķćÅÕŁÉÕŖøÕŁ”Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ©śĶ┐░Ńü¦ŃüŹŃéŗŃĆéń▓ÆÕŁÉŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝µ║¢õĮŹŃü©ķ¢ōķÜöŃü»ķćÅÕŁÉÕŖøÕŁ”Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µ▒║ŃüŠŃéŖŃĆüÕģēŃü»ŃĆüń│╗Ńü«Ķć¬ńäČÕ橵│óµĢ░Ńü©Õģ▒ķ│┤ŃüÖŃéŗŃü©ķüĘń¦╗ŃéÆÕ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüÖķø╗ńŻüÕĀ┤Ńü«µī»ÕŗĢŃü©ŃüŚŃü”µē▒ŃéÅŃéīŃéŗŃĆéķćÅÕŁÉÕŖøÕŁ”Ńü«ÕĢÅķĪīŃü»ŃĆüµÖéķ¢ōõŠØÕŁśŃü«µæéÕŗĢńÉåĶ½¢ŃéÆńö©ŃüäŃü”µē▒ŃéÅŃéīŃĆüŃāĢŃé¦Ńā½Ńā¤Ńü«ķ╗äķćæÕŠŗŃü©ŃüŚŃü”ń¤źŃéēŃéīŃéŗõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬ńĄÉµ×£ŃéÆÕ░ÄŃüÅŃĆéŃüōŃü«Ķ©śĶ┐░Ńü»ÕŠīŃü½ķćÅÕŁÉķø╗ńŻüÕŖøÕŁ”Ńü½ÕÅ¢ŃüŻŃü”õ╗ŻŃéÅŃéēŃéīŃü¤ŃüīŃĆüÕżÜŃüÅŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü¦Ńü»ŃĆüŃüōŃü«ÕŹŖÕÅżÕģĖńÜäĶĆāŃüłµ¢╣Ńééµ£ēńö©Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆé

ĶĄĘµ║É

ÕÄ¤ÕŁÉõĖŁŃü«ķø╗ÕŁÉŃüīŃĆüõŠŗŃüłŃü░ńå▒ŃüøŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ÕŖ▒ĶĄĘŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüõĖÄŃüłŃéēŃéīŃü¤Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńüīķø╗ÕŁÉŃéÆķ½śŃüäŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ķ╗īķüōŃü½µŖ╝ŃüŚõĖŖŃüÆŃéŗŃĆéķø╗ÕŁÉŃüīĶ╗īķüōŃéÆĶÉĮŃüĪŃü”ÕŖ▒ĶĄĘńŖȵģŗŃéÆĶä▒ŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü»ÕģēÕŁÉŃü«ÕĮóŃü¦ÕåŹµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃĆéÕģēÕŁÉŃü«µ│óķĢĘŃü»ŃĆü2ŃüżŃü«ńŖȵģŗķ¢ōŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«ÕĘ«Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µ▒║ŃüŠŃéŗŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«µöŠÕć║ÕģēÕŁÉŃü»ŃĆüŃüØŃü«Õģāń┤ĀŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü©Ńü¬ŃéŗŃĆé

Õģāń┤ĀŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü¦ŃüéŃéŗńē╣Õ«ÜŃü«Ķē▓ŃüŚŃüŗńÅŠŃéīŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåõ║ŗÕ«¤Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õ橵│óµĢ░Ńü«ÕģēŃü«Ńü┐ŃüīµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüÖŃéŗŃĆéŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«Õ橵│óµĢ░Ńü»ŃĆüµ¼ĪŃü«Õ╝ÅŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńü«ķ¢óµĢ░Ńü¦ĶĪ©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

ŃüōŃüōŃü¦ŃĆüEŃü»ÕģēÕŁÉŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃĆü╬ĮŃü»Õ橵│óµĢ░ŃĆühŃü»ŃāŚŃā®Ńā│Ńé»Õ«ÜµĢ░Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéƵīüŃüŻŃü¤ÕģēÕŁÉŃü«Ńü┐ŃüīÕÄ¤ÕŁÉŃüŗŃéēµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃüīÕłåŃüŗŃéŗŃĆéµöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü«ÕĤńÉåŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃāŹŃé¬Ńā│ŃéĄŃéżŃā│Ńü«Ķē▓ŃéäńéÄĶē▓ÕÅŹÕ┐£ŃüīĶ¬¼µśÄŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆé

ŃüéŃéŗÕÄ¤ÕŁÉŃüīµöŠÕć║ŃüŚÕŠŚŃéŗÕģēŃü«Õ橵│óµĢ░Ńü»ŃĆüķø╗ÕŁÉŃüīÕÅ¢ŃéŖÕŠŚŃéŗńŖȵģŗŃü½

õŠØÕŁśŃüÖŃéŗŃĆéÕŖ▒ĶĄĘŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃĆüķø╗ÕŁÉŃü»ķ½śŃüäŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝µ║¢õĮŹŃü½õĖŖŃéŖŃĆüÕ¤║Õ║ĢńŖȵģŗŃü½µł╗ŃéŗµÖéŃü½ÕģēŃüīµöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

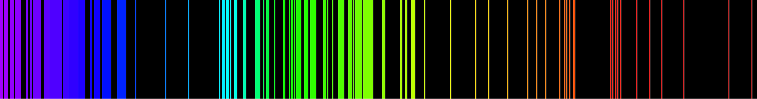

![]() µ░┤ń┤ĀŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½

µ░┤ń┤ĀŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½

õĖŖŃü«Õø│Ńü»ŃĆüµ░┤ń┤ĀŃü«ÕÅ»Ķ”¢ÕģēŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ŃéÆĶĪ©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆé1ŃüżŃü«µ░┤ń┤ĀÕÄ¤ÕŁÉŃüĀŃüæŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆü1ŃüżŃü«µ│óķĢĘŃü«Ńü┐ŃüīĶ”│µĖ¼ŃüĢŃéīŃéŗŃĆéŃéĄŃā│ŃāŚŃā½Ńü½Ńü»ŃĆüµ¦śŃĆģŃü¬ÕłØµ£¤Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ńŖȵģŗŃéƵīüŃüżÕżÜŃüÅŃü«µ░┤ń┤ĀÕÄ¤ÕŁÉŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüńĢ░Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ńŖȵģŗŃü½ń¦╗ŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõĮĢµ£¼ŃüŗŃü«Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ńĘÜŃüīĶ”ŗŃéēŃéīŃéŗŃĆé

ķēäŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½

ķēäŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½

ÕłåÕŁÉŃüŗŃéēŃü«µöŠÕ░ä

õĖŖĶ©śŃü¦ĶŁ░Ķ½¢ŃüŚŃü¤ķø╗ÕŁÉŃü«ķüĘń¦╗Ńü©ÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüÕłåÕŁÉŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃééÕø×Ķ╗óŃĆüµī»ÕŗĢńŁēŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕżēŃéÅŃüŻŃü”ŃüÅŃéŗŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ķüĘń¦╗Ńü»ŃĆüŃüŚŃü░ŃüŚŃü░Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ÕĖ»Ńü©ŃüŚŃü”ń¤źŃéēŃéīŃéŗĶ┐æŃüäķ¢ōķÜöŃü«Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ńĘÜŃü«ńŠżŃéÆõĮ£ŃéŗŃĆé

µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ÕłåÕģēµ│Ģ

ÕģēŃü»ŃĆüµ¦śŃĆģŃü¬µ│óķĢĘŃü«ķø╗ńŻüµöŠÕ░äŃüŗŃéēµłÉŃéŖń½ŗŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕÄ¤ÕŁÉŃéäŃüØŃü«Õī¢ÕÉłńē®ŃéÆńéÄŃéäŃéóŃā╝Ń黵öŠķø╗Ńü¦ÕŖĀńå▒ŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüÕģēŃü«ÕĮóŃü¦Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéƵöŠÕć║ŃüŚÕ¦ŗŃéüŃéŗŃĆéÕłåÕģēĶ©łŃéÆńö©ŃüäŃü”ŃüōŃü«ÕģēŃéÆÕłåµ×ÉŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüõĖŹķĆŻńČÜŃü¬Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ŃüīÕŠŚŃéēŃéīŃéŗŃĆéÕłåÕģēĶ©łŃü»ŃĆüÕģēŃü«µ│óķĢĘŃüöŃü©Ńü«µłÉÕłåŃéÆÕłåķøóŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ńö©ŃüäŃéēŃéīŃéŗµ®¤µó░Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆéõĖĆķĆŻŃü«ńĘÜŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”Ķ”ŗŃéēŃéīŃéŗŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü»ŃĆüńĘÜŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃĆüŃüŠŃü¤ÕÄ¤ÕŁÉŃü½ńö▒µØźŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüŗŃéēÕÄ¤ÕŁÉŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü©ŃééÕæ╝Ńü░ŃéīŃéŗŃĆéŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«Õģāń┤ĀŃü»ŃĆüńĢ░Ńü¬ŃüŻŃü¤ÕÄ¤ÕŁÉŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ŃéƵīüŃüżŃĆéÕģāń┤ĀŃüīµ▒║ŃüŠŃüŻŃü¤ÕÄ¤ÕŁÉŃé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ŃéÆõĮ£ŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüÕÄ¤ÕŁÉŃüīńē╣Õ«ÜŃü«Õ«ÜŃüŠŃüŻŃü¤ķćÅŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéƵöŠÕ░äŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüÖŃéŗŃĆéŃüōŃéīŃéłŃéŖŃĆüķø╗ÕŁÉŃü»õ╗╗µäÅŃü«ķćÅŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéƵīüŃüżŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃüÜŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õ«ÜŃüŠŃüŻŃü¤ķćÅŃü«Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéƵīüŃüżŃü©ŃüäŃüåńĄÉĶ½¢ŃüīÕŠŚŃéēŃéīŃéŗŃĆé

µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½Ńü»ŃĆüÕ橵£¤ĶĪ©õĖŖŃü«Õģāń┤ĀŃü½ŃéłŃüŻŃü”ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüńē®õĮōŃü«ńĄäµłÉŃéƵ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃü«Ńü½ńö©ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆé1ŃüżŃü«õŠŗŃü»ŃĆüÕ£░ńÉāŃü½Õ▒ŖŃüÅÕģēŃéÆÕłåµ×ÉŃüŚŃü”µüƵś¤Ńü«ńĄäµłÉŃéÆÕÉīÕ«ÜŃüÖŃéŗÕż®õĮōÕłåÕģēÕŁ”Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆéŃüäŃüÅŃüżŃüŗŃü«Õģāń┤ĀŃü»ŃĆüńå▒ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃüØŃü«µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ŃéÆĶŻĖń£╝Ńü¦ŃééĶ”ŗŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüńÖĮķćæńĘÜŃéÆńĪØķģĖŃé╣ŃāłŃāŁŃā│ŃāüŃé”ŃāĀµ║ȵČ▓Ńü½µĄĖŃüŚŃü”ńéÄŃü«õĖŁŃü½ÕģźŃéīŃéŗŃü©ŃĆüŃé╣ŃāłŃāŁŃā│ŃāüŃé”ŃāĀÕÄ¤ÕŁÉŃü»ĶĄżŃüäĶē▓Ńü«ÕģēŃéƵöŠÕć║ŃüÖŃéŗŃĆéÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüķŖģŃéÆńéÄŃü«õĖŁŃü½ÕģźŃéīŃéŗŃü©ŃĆüńéÄŃü»ńĘæĶē▓Ńü½Ńü¬ŃéŗŃĆéŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬µśÄńó║Ńü¬ńē╣ÕŠ┤Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüÕģāń┤ĀŃü«ÕÉīÕ«ÜŃüīÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüÕģ©Ńü”Ńü«µöŠÕć║ÕģēŃüīĶŻĖń£╝Ńü¦Ķ”ŗŃüłŃéŗĶ©│Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüń┤½Õż¢ńĘÜŃéäĶĄżÕż¢ńĘÜŃüīÕɽŃüŠŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃééŃüéŃéŗŃĆé

µöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ÕłåÕģēµ│ĢŃü»ŃĆüÕÄ¤ÕŁÉŃéäÕłåÕŁÉŃüīÕŖ▒ĶĄĘńŖȵģŗŃüŗŃéēõĮÄŃüäŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝µ║¢õĮŹŃü½ķüĘń¦╗ŃüÖŃéŗķÜøŃü½µöŠÕć║ŃüĢŃéīŃéŗÕģēÕŁÉŃü«µ│óķĢĘŃéƵĖ¼Õ«ÜŃüÖŃéŗÕłåÕģēµ│ĢŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«Õģāń┤ĀŃü»ŃĆüŃüØŃü«ķø╗ÕŁÉķģŹńĮ«Ńü½ÕŠōŃüŻŃü”ńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¬ķøóµĢŻµ│óķĢĘŃü«ÕģēŃéƵöŠÕć║ŃüŚŃĆüŃüØŃéīŃéēŃéÆĶ”│µĖ¼ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüŃéĄŃā│ŃāŚŃā½Ńü«Õģāń┤ĀńĄäµłÉŃéÆÕÉīÕ«ÜŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕć║µØźŃéŗŃĆéµöŠÕć║Ńé╣ŃāÜŃé»ŃāłŃā½ÕłåÕģēµ│ĢŃü»19õĖ¢ń┤ĆÕŠīÕŹŖŃü½ńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃéÆńÉåĶ½¢ńÜäŃü½Ķ¬¼µśÄŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗĶ®”Ńü┐Ńü»ŃĆüķćÅÕŁÉÕŖøÕŁ”Ńü«Ķ¬Ģńö¤Ńü½ń╣ŗŃüīŃüŻŃü¤ŃĆé

ÕÄ¤ÕŁÉŃéÆÕŖ▒ĶĄĘńŖȵģŗŃü½ŃüÖŃéŗµ¢╣µ│ĢŃü½Ńü»µ¦śŃĆģŃü¬ŃééŃü«ŃüīŃüéŃéŗŃĆéĶøŹÕģēÕłåÕģēµ│ĢŃü¦Ńü»ķø╗ńŻüµöŠÕ░äŃĆüń▓ÆÕŁÉńĘÜÕŖ▒ĶĄĘXńĘÜÕłåµ×ÉŃü¦Ńü»ÕģēÕŁÉŃéäŃüØŃü«õ╗¢Ńü«ķćŹń▓ÆÕŁÉŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ÕłåµĢŻÕ×ŗXńĘÜÕłåµ×ÉŃéäĶøŹÕģēXńĘÜÕłåµ×ÉŃü¦Ńü»ŃĆüķø╗ÕŁÉŃéäXńĘÜÕģēÕŁÉŃü©ńøĖõ║ÆõĮ£ńö©ŃüĢŃüøŃéŗŃĆéµ£ĆŃééÕŹśń┤öŃü¬µ¢╣µ│ĢŃü»ŃéĄŃā│ŃāŚŃā½ŃéÆńå▒ŃüÖŃéŗµ¢╣µ│ĢŃü¦ŃĆüŃéĄŃā│ŃāŚŃā½õĖŁŃü«ÕÄ¤ÕŁÉÕÉīÕŻ½Ńü«ĶĪØń¬üŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕŖ▒ĶĄĘńŖȵģŗŃü½Ńü¬ŃéŗŃĆéŃüōŃü«µ¢╣µ│ĢŃü»ŃĆüŃéóŃā│ŃāćŃā½Ńé╣Ńā╗Ńé¬Ńā│Ńé░Ńé╣ŃāłŃāŁŃā╝ŃāĀŃüī1850Õ╣┤õ╗ŻŃü½ķøóµĢŻĶ╝ØńĘÜŃéÆÕłØŃéüŃü”Ķ”│µĖ¼ŃüŚŃü¤µÖéŃü½ĶĪīŃüŻŃü¤µ¢╣µ│ĢŃü¦ŃééŃüéŃéŗŃĆé

Ķ╝ØńĘÜŃü»ŃĆüķćÅÕŁÉÕī¢ŃüĢŃéīŃü¤Ńé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝µ║¢õĮŹķ¢ōŃü«ķüĘń¦╗ŃüŗŃéēÕć║Ńü”ŃüÅŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüŠŃü¤ÕĮōÕłØŃü»ķØ×ÕĖĖŃü½ķŗŁŃüÅĶ”ŗŃüłŃéŗŃééŃü«Ńü«ŃĆüµ£ēķÖÉŃü¬Õ╣ģŃéƵīüŃüĪŃĆüÕŹ│ŃüĪ1Ńüżõ╗źõĖŖŃü«µ│óķĢĘŃüŗŃéēµ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃéŗŃĆéŃüōŃü«ńĘÜÕ╣ģÕ║āŃüīŃéŖŃü½Ńü»ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«ÕĤÕøĀŃüīŃüéŃéŗŃĆé

µŁ┤ÕÅ▓

ńå▒ŃüäŃé¼Ńé╣Ńü«Ķ╝ØńĘÜŃü»ŃĆüŃé¬Ńā│Ńé░Ńé╣ŃāłŃāŁŃā╝ŃāĀŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕłØŃéüŃü”Ķ”│µĖ¼ŃüĢŃéīŃĆüŃāćŃā┤ŃéŻŃāāŃāēŃā╗ŃéóŃā½Ńé┐Ńā╝ŃĆüŃé░Ńé╣Ńé┐ŃāĢŃā╗ŃéŁŃā½ŃāÆŃāøŃāĢŃĆüŃāŁŃāÖŃā½ŃāłŃā╗Ńā¢Ńā│Ńé╝Ńā│ŃéēŃü½ŃéłŃüŻŃü”µŖĆĶĪōŃüīńÖ║Õ▒ĢŃüĢŃüøŃéēŃéīŃü¤ŃĆé

Ķ®│ń┤░Ńü»ŃĆüÕłåÕģēµ│ĢŃéÆÕÅéńģ¦Ńü«ŃüōŃü©ŃĆé

µöŠÕć║õ┐éµĢ░

µöŠÕć║õ┐éµĢ░Ńü»ŃĆüÕŹśõĮŹµÖéķ¢ōÕĮōŃü¤ŃéŖ1ŃüżŃü«ķø╗ńŻüµ│óµ║ÉŃüīńö¤Ńü┐Õć║ŃüÖõ╗Ģõ║ŗńÄćŃü«õ┐éµĢ░Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕģēŃü«µ│óķĢĘŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕżēÕī¢ŃüÖŃéŗŃĆéÕŹśõĮŹŃü»ms-3sr-1Ńü¦ŃüéŃéŗ[1]ŃĆé

ÕģēŃü«µĢŻõ╣▒

ŃāłŃāĀŃéĮŃā│µĢŻõ╣▒Ńü¦Ńü»ŃĆüĶŹĘķø╗ń▓ÆÕŁÉŃü»ÕģźÕ░äŃüÖŃéŗÕģēŃü«õĖŗŃü¦µöŠÕ░äÕģēŃéƵöŠÕć║ŃüÖŃéŗŃĆéń▓ÆÕŁÉŃü»ķĆÜÕĖĖŃĆüķø╗ÕŁÉŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüµöŠÕć║õ┐éµĢ░Ńüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

X dV d╬® d╬╗ŃüīŃĆüÕŹśõĮŹµÖéķ¢ōÕĮōŃü¤ŃéŖŃĆüÕŹśõĮŹõĮōń®ŹdVŃĆüń½ŗõĮōĶ¦Æd╬®ŃĆüµ│óķĢĘ╬╗ŃüŗŃéēd╬╗Ńü¦µĢŻõ╣▒ŃüĢŃéīŃéŗŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃüĀŃü©ŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüXŃüīµöŠÕć║õ┐éµĢ░Ńü©Ńü¬ŃéŗŃĆéŃāłŃāĀŃéĮŃā│µĢŻõ╣▒Ńü¦Ńü«XŃü«ÕĆżŃü»ŃĆüÕģźÕ░äµØ¤ŃĆüŃüżŃüŠŃéŖĶŹĘķø╗ń▓ÆÕŁÉŃü«Õ»åÕ║”Ńü©ŃüØŃéīŃéēŃü«µ¢ŁķØóń®ŹŃü«ÕŠ«ÕłåŃü½ŃéłŃüŻŃü”õ║łµĖ¼ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

Ķć¬ńÖ║ńÜäµöŠÕć║

ÕģēÕŁÉŃéƵöŠÕć║ŃüÖŃéŗńå▒ŃüĢŃéīŃü¤ńē®õĮōŃü»ŃĆüŃüØŃü«µĖ®Õ║”Ńü©ÕÉłĶ©łµöŠÕć║õ╗Ģõ║ŗńÄćŃü½ķ¢óõ┐éŃüÖŃéŗÕŹśĶē▓Ńü«µöŠÕć║õ┐éµĢ░ŃéƵīüŃüżŃĆéŃüōŃü«ÕĆżŃü»ŃĆüŃĆīń¼¼2ŃéóŃéżŃā│ŃéĘŃāźŃé┐ŃéżŃā│õ┐éµĢ░ŃĆŹŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŗŃĆéfufhgh

Õć║ÕģĖ

- ^ Carroll, Bradley W. (2007). An Introducion to Modern Astrophysics. CA, USA: Pearson Education. pp. 256. ISBN 0-8053-0402-9

ķ¢óķĆŻķĀģńø«

Õż¢ķā©Ńā¬Ńā│Ńé»