|

Geburtshilfe 1513 Als Geburtshilfe, auch Geburtskunde, Tokologie oder Obstetrik genannt, bezeichnet man die Fachrichtung der Medizin, die sich mit der Überwachung von Schwangerschaften sowie der Vorbereitung, Durchführung und Nachbehandlung von Geburten sowie eventuell notwendiger Operationen im Zusammenhang damit befasst. Ebenfalls gehört dazu die Tätigkeit von Hebammen und Entbindungspflegern. Sie ist auch ein Teilgebiet der Frauenheilkunde (Gynäkologie). Ein Ausüber der Geburtshilfe wird als Geburtshelfer (früher auch französisch Accoucheur oder deutsch Hebarzt) bezeichnet. Geschichte der GeburtshilfeAntikeDie Geburtshilfe in der Antike durch andere Frauen ist in der Kleinkunst überliefert. Möglicherweise dienten Terrakottafigurinen mit Geburtshilfeszenen dazu, die zuständigen Gottheiten um Beistand zu bitten oder die Schwangeren zu beruhigen. Papyri (wie der sogenannte Papyrus Kahun) belegen für das Alte Ägypten[1] neben der gynäkologischen auch die geburtshilfliche Heilkunde. Die Geburtshilfe (Maieutik) galt in der Antike als Teil der ärztlichen Kunst und wurde vor allem von Ärztinnen und den davon oft nicht streng unterschiedenen Hebammen praktiziert.[2]  Des Weiteren ist aus der türkischen Mythologie und dem Tengrismus Kübey als Göttin der Geburt und der Kinder bekannt. MittelalterBis in die Neuzeit war die praktische Geburtshilfe eine reine Frauendomäne, wobei Männer sich in theoretischen Schriften durchaus mit dem Thema befassten, auch Hippokrates. Meyers Konversationslexikon (1889) urteilte über die mittelalterliche Hilfe für Gebärende:

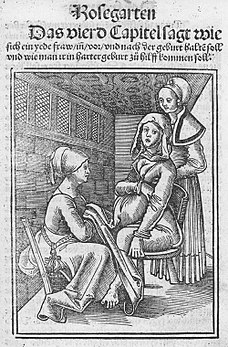

Diese Sicht ist jedoch nur zum Teil richtig. Schon im 12. Jahrhundert gab es mit dem Trotula-Ensemble ein ausführliches Werk über verschiedene Aspekte der Frauenheilkunde inklusive Geburtshilfe und Säuglingspflege. Das Hauptwerk Trotula major war von einer Ärztin aus der Schule von Salerno verfasst worden. Es fand im späten Mittelalter weite Verbreitung in ganz Europa und galt bis in die Frühe Neuzeit als Standardwerk.[3] Etwa 200 Handschriften, davon zahlreiche Übersetzungen in Landessprachen, sind heute noch erhalten.[4][5] Im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit erstreckte sich die Tätigkeit von zunehmend besser ausgebildeten Hebammen auch auf die Gynäkologie.[6] Eine der ersten Hebammenordnungen, wie sie für das 16. Jahrhundert häufiger nachweisbar sind, erließ 1480 der im Hochstift Würzburg regierende Bischof Rudolf von Scherenberg (Bereits seit 1432 hatten Hebammen in Würzburg einen Eid zu leisten).[7] 1513 erschien ein Lehrbuch für Hebammen mit dem Titel Der swangern Frawen und Hebammen Rosengarten. Darin wird die Kopflage des Kindes als beste Geburtsposition bezeichnet – was nichts Neues war –, die zweitbeste sei die Fußlage. NeuzeitMit dem 16. Jahrhundert begann die Geburtshilfe medizinischer Ausrichtung Gestalt anzunehmen. Männliche Geburtshelfer waren zu dieser Zeit noch eine Seltenheit, doch betätigten sich Männer ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend bei schweren Geburten. So etwa Ambroise Paré und dessen Schüler Jacques Guillemeau.[8] Der König Ludwig XIV. zog bei der Entbindung seiner Geliebten, Louise de La Vallière, einen Wundarzt aus Arles hinzu, der danach offiziell zum Geburtshelfer des Hofes ernannt wurde. In Deutschland blieb die Geburtshilfe weiterhin Domäne der Hebammen, die keine förmliche Ausbildung erhielten und ihr Wissen mündlich weitergaben. Außerdem gab es einige Fachbücher. Meyers Konversationslexikon (1889) bezeichnete die Schrift Neues Hebammenlicht (1701) des Holländers Hendrik van Deventer (1651–1724) als erstes wissenschaftliches Werk zum Thema und bemerkte dazu, dieser „suchte ferner den Gebrauch der mörderischen zur Zerstückelung des Kindes benutzten Instrumente zu vermindern“. Zu den bedeutenden französischen Geburtshelfern im 17. und 18. Jahrhundert zählen zum Beispiel die Ärzte François Mauriceau, Paul Portal (um 1650 bis 1703) und Guillaume Mauquest de La Motte (1655–1737).[9] Im 18. Jahrhundert wurde die Geburtszange erfunden, die wie die anderen Instrumente im Allgemeinen nur von Ärzten benutzt werden durfte. An den deutschen Universitäten wurde, französischen und englischen Entwicklungen folgend, der geburtshilfliche Unterricht der „Hebammenkunst“ im 18. Jahrhundert als selbständiges Lehrfach etabliert.[10] 1741 bot Philipp Adolph Böhmer an der Medizinischen Fakultät der Universität Halle Kurse in Geburtshilfe an. Der irische Geburtshelfer Fielding Ould (1710–1789) schrieb 1742 ein bedeutendes Lehrbuch der Obstetrik und gilt als Mitbegründer der Lehre von der Geburtsmechanik.[11] Mitte des 18. Jahrhunderts wurden in England die ersten Geburten künstlich eingeleitet. Die Methode der Sectio caesarea war zwar schon in der Antike bekannt, allerdings wurde eine Schnittentbindung bis in die Neuzeit nur in lebensbedrohlichen Notfällen durchgeführt, so oft an gerade gestorbenen Müttern, um durch den Kaiserschnitt noch das Kind zu retten. Eine der häufigsten Maßnahmen bei Komplikationen unter der Geburt war früher die sogenannte Wendung, bei der Hebamme oder Arzt mit der Hand versuchen, das Kind im Mutterleib zu drehen, sodass es den Geburtskanal in günstiger Stellung passieren kann. Im 19. Jahrhundert konnte die Gebärende eine Narkose mit Chloroform erhalten; dadurch wurde eine zunächst physiologische Geburt jedoch erschwert, wenn nicht sogar unmöglich. Daher kam dann oft die Zange (Forzeps) zum Einsatz, einen Kaiserschnitt konnten nur spezialisierte Chirurgen ausführen. Doch mitunter war für das Kind keine Hilfe mehr möglich. Aus Meyers Konversationslexikon:

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die meisten Geburten Hausgeburten, bei denen eine Hebamme die Geburtshilfe leistete. Im 18. Jahrhundert wurden die ersten Entbindungshäuser und Lehranstalten (Gebäranstalten, Accouchierhäuser) für Hebammen und Geburtshelfer eingerichtet. In Straßburg gab es, als eigene geburtshilfliche Anstalt gegründet 1727,[12] 1728 die erste Entbindungsanstalt, in London im Jahr 1739. In Deutschland entstand die erste Hebammenschule 1751 in der Berliner Charité; in diesem Jahr gab es auch das erste Gebärhaus in Göttingen, das von Johann Georg Roederer, dem ersten deutschen Professor der Geburtshilfe, gegründet wurde. Unter den Ärzten entbrannte Anfang des 19. Jahrhunderts ein Streit darüber, ob die natürliche Geburt oder die Zangengeburt mehr Vorteile habe. Auch die große Bedeutung der Hygiene war zu dieser Zeit noch unbekannt, so dass in den Entbindungshäusern zunächst mehr Mütter im Kindbett am Wochenbettfieber starben als bei Hausgeburten. Erst die Verpflichtung des medizinischen Personals zum Händewaschen vor und nach einem Kontakt sowie das Desinfektionsmittel Karbol ließ die Zahl der Infektionen dann deutlich zurückgehen. 1853 setzte der Anästhesist John Snow bei der Entbindung der Königin Viktoria von ihrem Sohn Leopold zum ersten Male die Chloroformnarkose in der Geburtshilfe ein. Im Weiteren wurden Dutzende von einschläfernden Mitteln gegen den Geburtsschmerz eingesetzt sowie Betäubungsmittel unter die Haut, in die Venen, in Muskeln oder rückenmarksnah eingespritzt. Die Technik der schmerzlindernden Betäubung wurde zunehmend perfektioniert. Zu den Fortschritten der Geburtshilfe im 19. Jahrhundert gehörten ab Jahrhundertmitte verbesserte Methoden (etwa von Franz Schuh) zur Behandlung von kompletten Dammrissen, 1853 die Einführung des Handgriffs von Créde zum Ausdrücken der Plazenta, 1880 die Einführung der Credéschen Augenprophylaxe, Verbesserungen des klassischen Kaiserschnittes durch Ferdinand Adolf Kehrer und Max Saenger 1882, 1892 die grundlegenden bakteriologischen Arbeiten von Albert Döderlein über das Puerperalfieber und das ab Mitte des Jahrhunderts langsame Sichdurchsetzen der Erkenntnis von Semmelweis, die Neueinführung der bereits 1777 von Jean René Sigault (* um 1750) erstmals durchgeführten Symphyseotomie[13] durch Adolphe Pinard und Paul Zweifel 1892/1893, 1895 der vaginale Kaiserschnitt von Alfred Dührssen, 1897 die konservative Behandlung der Eklampsie durch Vasilijč Stroganov (1857–1928), Arbeiten von Gustav Adolf Michaelis und Carl Conrad Theodor Litzmann über das Becken, seine Deformitäten und den Geburtsmechanismus, und um 1898 die Ersetzung der Symphyseotomie durch die Pubotomie durch P. Bonardi und Giovanni Calderini (1841–1920).[14] Zu den bekannten Geburtshelfern des 19. Jahrhunderts gehörte auch Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels, der Herausgeber eines 7-bändigen Werkes.[15] 20. JahrhundertIm Laufe des 20. Jahrhunderts verlagerte sich ein Großteil der Geburten in die Kliniken. Das Reichshebammengesetz von 1938 hingegen verfügte in Deutschland die staatliche Anerkennung der Hebammen und gab der Hausentbindung den Vorzug. Hebammen wie auch Pädiater und Entbindungsstationen in den Kliniken wurden verpflichtet, die Familien zu beobachten, Fehlbildungen und Krankheiten von neu geborenen Kindern zu melden. Auch der englische Arzt Grantly Dick-Read wandte sich gegen den Trend und warnte seit den 1930er Jahren davor, dass kein Narkosemittel für Mutter und Kind völlig gefahrlos sei, da Betäubungsmittel „bis zu einem gewissen Grad eben doch Gifte sind“. Mit ihm begann nach dem Zweiten Weltkrieg einigen Orts, gegen den erbitterten Widerstand der Ärzteschaft, ein „Mehr Seele in der Geburtshilfe“, die heute nicht mehr als Teilgebiet der Chirurgie gilt.[16] Dennoch sank seit den 1950er Jahren die Anzahl der Hausgeburten in Deutschland kontinuierlich. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass seit 1968 die Krankenkassen die Kosten einer klinischen Geburt übernahmen.[17] Ab den 1970er Jahren wurden von Hebammen betreute Hausgeburten in Deutschland mehr und mehr zur Seltenheit. Kaiserschnitt (Sectio caesarea)Bis 2012 führte die Zunahme der klinischen Entbindungen in einigen Industrieländern darüber hinaus zu einer stark vermehrten Zahl von Kaiserschnittgeburten. So gab es 2010 in Deutschland 209.441 Kaiserschnittentbindungen, das entspricht fast 32 Prozent aller 656.390 Entbindungen im Krankenhaus.[18] Demgegenüber waren es 2000 noch 160.183 Kaiserschnittentbindungen von insgesamt 746.625 Entbindungen, also 21,5 Prozent, 1995 nur 131.921 Kaiserschnittentbindungen, was weniger als 18 Prozent entsprach; 1991 betrug der Anteil nur 15,3 Prozent.[19] Im Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010 sank somit die Anzahl aller Geburten um über 12 Prozent, während zugleich die Zahl an Kaiserschnitten absolut um fast 31 Prozent stieg.[20] Ihr Anteil hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt, von etwa ein Siebtel auf annähernd ein Drittel. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. So kommt in Sachsen derzeit nur etwa jedes fünfte Kind per Kaiserschnitt zur Welt, in Nordrhein-Westfalen dagegen mehr als jedes dritte. Innerhalb Nordrhein-Westfalens wiederum betrug um das Jahr 2010 die Kaiserschnittrate in Aachen 36 %, während sie in Mönchengladbach, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Euskirchen nur zwischen 22 und 23 % lag.[21] Neue Studienergebnisse stellen fest, dass 2010 die Kaiserschnittrate der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland zwischen 17 % in Dresden und 51 % in Landau in der Pfalz variierte – also um das Dreifache. In Österreich wurde 2012 mit 31,5 Prozent fast jedes dritte Baby per Kaiserschnitt zur Welt gebracht, doppelt so oft wie 15 Jahre früher. In einigen Geburtskliniken lag die Kaiserschnittrate über 50 Prozent.[22] Die internationale Vereinigung der Gynäkologie und Geburtshilfe (FIGO) äußerte sich kritisch zu dieser Entwicklung.[23]

Kritiker der steigenden Tendenz zu Kaiserschnitten – insbesondere wenn es sich dabei um „ungeplante“ handelt (sekundäre Sectiones) – vermuten einen wesentlichen Anreiz dazu durch die Vergütungspraxis des geänderten Gesetzes in Deutschland, weil dabei die Kliniken einen überproportionalen ökonomischen Vorteil gegenüber konventionellen Geburten und auch noch gegenüber „geplanten“ (primären) Kaiserschnitten haben.[24][25] Recht der Frau auf eine würdevolle, wertschätzende GesundheitsvorsorgeDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahm 2014 zur Vermeidung und Beseitigung von Geringschätzung und Misshandlung bei Geburten in geburtshilflichen Einrichtungen Stellung. Sie erklärte, dass die Geringschätzung und die Misshandlung unter der Geburt in internationalen Abkommen als wichtiges Thema im Rahmen der Menschenrechte gesetzt ist. Sie forderte eine Erfassung und Erforschung von Gewalt in der Geburtshilfe und betonte das Recht von Frauen auf „eine würdevolle, wertschätzende Gesundheitsvorsorge für die gesamte Schwangerschaft und Geburt“. Dies kann laut WHO unter anderem Folgendes beinhalten (ohne jedoch darauf beschränkt zu sein): soziale Unterstützung durch eine von der Frau ausgewählten Begleitperson, Mobilität, Zugang zu Essen und Trinken, Einhaltung der Schweigepflicht und der Intimsphäre, Einholung einer vollumfänglich informierten Einverständniserklärung, Information der Frauen über deren Rechte, Entschädigungsmechanismen nach Verstößen gegen deren Rechte und die Sicherstellung eines hohen professionellen Standards in der klinischen Versorgung.[26][27] Persönlichkeiten der Geburtshilfe

Siehe auch

Literatur

WeblinksWiktionary: Geburtshilfe – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Commons: Obstetrics – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Tokologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

Information related to Geburtshilfe |