ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâá(ammonium)Òü»ÒÇüÕîûÕ¡ªÕ╝ÅNH4+Òü«ÕêåÕ¡ÉÒéñÒé¬Òâ│ÒüºÒüéÒéï[1]ÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéó(NH3)Òü«ÒâùÒâ¡ÒâêÒâ│ÕîûÒü½ÒéêÒüúÒüªÕ¢óµêÉÒüòÒéîÒéïÒé¬ÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒüºÒüéÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü»ÒÇüNH4+Òü«1Òüñõ╗Ñõ©èÒü«µ░┤þ┤áÕăաÉÒü뵮ƒÕƒ║Òü½þ¢«ÒüìµÅøÒéÅÒüúÒüªÒüºÒüìÒéïÒÇüÚÖ¢Úø╗ÞìÀÒéƵîüÒüúÒüƒÒÇüÒü¥ÒüƒÒü»ÒâùÒâ¡ÒâêÒâ│Õîûþ¢«µÅøÕƒ║ÒéƵîüÒüñÒéóÒâƒÒâ│ÒéäÒÇüþ¼¼Õøøþ┤ÜÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒé½ÒâüÒé¬Òâ│(NR4+)Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïõ©ÇÞê¼ÕÉìÒüºÒééÒüéÒéïÒÇéÒÇîÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒÇìÒü¿ÒééÕæ╝Òü░ÒéîÒéïÒüîÒÇüÒÇîÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒÇìÒü¿ÒüäÒüåþö¿Þ¬×Þç¬õ¢ôÒüîÒéñÒé¬Òâ│Òü«ÕÉìÕëìÒüºÒüéÒéïÒÇé

Úà©Õí®Õƒ║ÕÅìÕ┐£

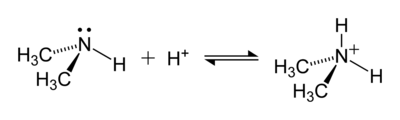

![]() Õí®Úà©Òü¿ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒéƵÄÑÞºªÒüòÒüøÒéïÒü¿ÒÇüÕí®ÕîûÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü«þÖ¢þàÖÒüîÕ¢óµêÉÒüòÒéîÒéïÒÇé

Õí®Úà©Òü¿ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒéƵÄÑÞºªÒüòÒüøÒéïÒü¿ÒÇüÕí®ÕîûÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü«þÖ¢þàÖÒüîÕ¢óµêÉÒüòÒéîÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü»ÒÇüÕ╝▒Õí®Õƒ║ÒüºÒüéÒéïÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒüîÒâûÒâ¼Òâ│Òé╣ÒâåÒââÒâëÚà©´╝êÒâùÒâ¡ÒâêÒâ│ÒâëÒâèÒâ╝´╝ëÒü¿ÕÅìÕ┐£ÒüùÒüªÕ¢óµêÉÒüòÒéîÒéïÒÇé

Òü«Úà©ÞºúÚøóիܵò░pKaÒü»ÒÇü9.25ÒüºÒüéÒéïÒÇé

Òü«Úà©ÞºúÚøóիܵò░pKaÒü»ÒÇü9.25ÒüºÒüéÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü»Õ╝▒ÚੵǺÒüºÒÇüÒâûÒâ¼Òâ│Òé╣ÒâåÒââÒâëÕí®Õƒ║Òü¿ÕÅìÕ┐£ÒüùÒüªþäíÚø╗ÞìÀÒü«ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÕêåÕ¡ÉÒü½µê╗ÒéïÒÇé

Õ¥ôÒüúÒüªÒÇüÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÕí®Òü«µ┐âµ║µÂ▓ÒéÆÕ╝ÀÕí®Õƒ║ÒüºÕçªþÉåÒüÖÒéïÒü¿ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒéÆþöƒÒüÿÒéïÒÇéÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒüîµ░┤Òü½µ║ÂÒüæÒéïÒü¿ÒÇüÒüØÒü«ÒüåÒüíÕ░æÚçÅÒüîÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü½ÕñëÒéÅÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒüîÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒéÆÕ¢óµêÉÒüÖÒéïÕë▓ÕÉêÒü»ÒÇüµ║µÂ▓Òü«pHÒü½õ¥ØÕ¡ÿÒüÖÒéïÒÇépHÒüîõ¢ÄÒüäµÖéÒü»Õ╣│ÞííÒü»ÕÅ│Òü½ÕïòÒüìÒÇüÒéêÒéèÕñÜÒüÅÒü«ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒüîÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü½ÕñëÒéÅÒéïÒÇépHÒüîÚ½ÿÒüäÒÇüÒüñÒü¥Òéèµ░┤þ┤áÒéñÒé¬Òâ│µ┐âÕ║ªÒüîõ¢ÄÒüæÒéîÒü░Õ╣│ÞííÒü»ÕÀªÒü½ÕïòÒüìÒÇüµ░┤Úà©Õîûþë®ÒéñÒé¬Òâ│ÒüîÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒüïÒéëÒâùÒâ¡ÒâêÒâ│ÒéÆÕ╝òÒüìµè£ÒüìÒÇüÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒéÆÕ¢óµêÉÒüÖÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÕîûÕÉêþë®Òü«Õ¢óµêÉÒü»ÒÇüµ░ùþø©ÒüºÒééÞÁÀÒüìÒéïÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇüÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÞÆ©µ░ùÒüîÕí®Õîûµ░┤þ┤áÞÆ©µ░ùÒü¿µÄÑÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÕí®ÕîûÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü«þÖ¢Úø▓ÒüîÕ¢óµêÉÒüòÒéîÒÇüµ£ÇþÁéþÜäÒü½Òü»ÒÇüÕø║þø©Òü«þÖ¢ÒüÅÞûäÒüäÕ▒ñÒü¿Òü¬ÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÕí®

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü«Õ¢óµêÉ

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü«Õ¢óµêÉ

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü»ÒÇüþé¡Úà©ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒÇüÕí®ÕîûÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒÇüþíØÚà©ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáþ¡ëÒü«µºÿÒÇàÒü¬Õí®ÒüºÞªïÒéëÒéîÒéïÒÇéÕñºÚâ¿ÕêåÒü«Õìÿþ┤öÒü¬ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÕí®Òü»ÒÇüÚØ×Õ©©Òü½µ║ÂÞºúµÇºÒüîÚ½ÿÒüäÒÇéõ¥ïÕñûÒü»ÒâÿÒé¡ÒéÁÒé»Òâ¡Òâ¬ÒâëþÖ¢Úçæ(IV)Úà©ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒüºÒÇüÒüïÒüñÒüªÒü»ÒÇüÒüôÒéîÒéÆþöƒµêÉÒüòÒüøÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéƵñ£Õç║ÒüùÒüªÒüäÒüƒÒÇéþíØÚà©Õí®ÒéäÚüÄÕí®þ┤áÚà©Õí®Òü»þêåþÖ║µÇºÒüîÚ½ÿÒüÅÒÇüÒüôÒü«Õá┤ÕÉêÒü»ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü»ÚéäÕàâÕëñÒü¿Òü¬ÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒüîÒéóÒâ×Òâ½Òé¼ÒâáÒéÆÕ¢óµêÉÒüÖÒéïÕá┤ÕÉêÒééÒüéÒéïÒÇéÒüôÒéîÒü»ÒÇüÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáµ║µÂ▓ÒéƵ░┤ÚèÇÚø╗µÑÁÒéÆþö¿ÒüäÒüªÚø╗µ░ùÕêåÞºúÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½þöƒÒüÿÒéï[2]ÒÇéÒüôÒü«ÒéóÒâ×Òâ½Òé¼ÒâáÒü»µ£ÇþÁéþÜäÒü½ÕêåÞºúÒüùÒüªÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒü¿µ░┤þ┤áÒéƵö¥Õç║ÒüÖÒéï[3]ÒÇé

µºïÚÇáÒü¿þÁÉÕÉê

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒü«þ¬Æþ┤áÕăաÉÒü«Õ¡ñþ½ïÚø╗Õ¡ÉÕ»¥Òü»ÒÇüµ░┤þ┤áÒü¿þÁÉÕÉêÒéÆÕ¢óµêÉÒüÖÒéïÒÇéÒüØÒü«Õ¥îÒÇü4ÒüñÕà¿ÒüªÒü«N-HþÁÉÕÉêÒü»þ¡ëõ¥íÒü½Òü¬ÒéèÒÇüµÑÁµÇºÕà▒µ£ëþÁÉÕÉêÒü½Òü¬ÒéïÒÇéÒüôÒü«ÒéñÒé¬Òâ│Òü»ÒÇüÒâíÒé┐Òâ│ÕÅèÒü│ÒâåÒâêÒâ®ÒâÆÒâëÒâ¬ÒâëÒâøÒéªÚà©ÒéñÒé¬Òâ│Òü¿þ¡ëÚø╗Õ¡ÉþÜäÒüºÒüéÒéïÒÇéÒéñÒé¬Òâ│ÕìèÕ¥ä(rionic = 175 pm)Òü»ÒÇüÒé╗ÒéÀÒéªÒâáÒü«ÚÖ¢ÒéñÒé¬Òâ│(rionic = 183 pm)Òü¿Þ┐æÒüäÒÇé

µñ£Õç║

ÒüØÒéîÒü½ÚçæÕ▒×µ░┤Úà©Õîûþë®ÒéÆÕèáÒüêÒéïÒü¿ÒÇüÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéóÒüîþöƒµêÉÒüòÒéîÒéïÒÇé

µ£ëµ®ƒÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü«µ░┤þ┤áÕăաÉÒü»ÒÇüÒéóÒâ½Òé¡Òâ½Õƒ║Òü¥ÒüƒÒü»õ╗ûÒü«µ£ëµ®ƒÕƒ║Òüºþ¢«µÅøÒüòÒéîÒÇüþ¢«µÅøÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│´╝êIUPACÕÉìÒüºÒü»ÒéóÒâƒÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│´╝ëÒéÆÕ¢óµêÉÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒüºÒüìÒéïÒÇ鵣뵮ƒÕƒ║Òü«µò░Òü½õ¥ØÒüúÒüªÒÇüÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü»ÒÇüþ¼¼õ©Çþ┤ÜÒüïÒéëþ¼¼Õøøþ┤ÜÒü¿Õæ╝Òü░ÒéîÒéïÒÇéþ¼¼Õøøþ┤ÜÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒéÆÚÖñÒüìÒÇüµ£ëµ®ƒÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü»Õ╝▒ÚੵǺÒüºÒüéÒéïÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒéÆÕ¢óµêÉÒüÖÒéïÕÅìÕ┐£Òü«õ¥ïÒü¿ÒüùÒüªÒü»ÒÇüÒé©ÒâíÒâüÒâ½ÒéóÒâƒÒâ│((CH3)2NH)Òü¿Úà©Òü«ÕÅìÕ┐£ÒüîÒüéÒéèÒÇüÒé©ÒâíÒâüÒâ½ÒéóÒâƒÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│((CH3)2NH2+)ÒéÆþöƒÒüÿÒéïÒÇé

þ¼¼Õøøþ┤ÜÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒüºÒü»ÒÇüþ¬Æþ┤áÕăաÉÒü½4ÒüñÒü«µ£ëµ®ƒÕƒ║ÒüîþÁÉÕÉêÒüùÒüªÒüèÒéèÒÇüþ¬Æþ┤áÕăաÉÒü½þø┤µÄÑþÁÉÕÉêÒüÖÒéïµ░┤þ┤áÕăաÉÒü»Òü¬ÒüäÒÇéÒâåÒâêÒâ®-n-ÒâûÒâüÒâ½ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒâûÒâ¡ÒâƒÒâëÒü«ÒéêÒüåÒü¬ÒüôÒéîÒéëÒü«ÒéñÒé¬Òâ│Òü»ÒÇüÚÖ░ÒéñÒé¬Òâ│Òü«µ£ëµ®ƒµ║ÂÕ¬ÆÒü©Òü«ÕÅ»µ║µǺÒéÆÕÉæõ©èÒüòÒüøÒéïÒüƒÒéüÒü½ÒÇüÒâèÒâêÒâ¬ÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒéäÒé½Òâ¬ÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü¿þ¢«µÅøÒüòÒéîÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒüéÒéïÒÇéþ¼¼õ©Çþ┤ÜÒüïÒéëþ¼¼õ©ëþ┤ÜÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│ÒééÕÉÿÒü«µÇºÞ│¬ÒéƵîüÒüñÒüîÒÇüÞª¬µ▓╣µÇºÒü»Õ╝▒ÒüäÒÇéþø©Úûôþº╗ÕïòÞºªÕ¬ÆÒéäþòîÚØóµ┤╗µÇºÕëñÒü¿ÒüùÒüªÒééþö¿ÒüäÒéëÒéîÒéïÒÇé

þöƒþë®Õ¡ª

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü»ÒÇüÕïòþë®Òü«õ╗úÞ¼ØÒü½ÒüèÒüæÒéïÞÇüÕ╗âþë®ÒüºÒüéÒéïÒÇéÚ¡ÜÚí×Òéäµ░┤µú▓þäíÞäèµñÄÕïòþë®ÒüºÒü»ÒÇüµ░┤õ©¡Òü½þø┤µÄѵÄƵ│äÒüòÒéîÒéïÒÇéÕô║õ╣│Úí×ÒÇüÒéÁÒâíÒÇüõ©íþöƒÚí×ÒüºÒü»ÒÇüµ»ÆµÇºÒéÆõ¢ÄÒüÅÒüùÞ▓»ÞöÁÒéÆÕ«╣µÿôÒü½ÒüÖÒéïÒüƒÒéüÒü½ÒÇüÕ░┐þ┤áÕø×ÞÀ»ÒüºÕ░┐þ┤áÒü½ÕñëµÅøÒüòÒéîÒéïÒÇéÚ│ÑÚí×ÒÇüþê¼ÞÖ½Úí×ÒÇüÚÖ©µú▓Òé½Òé┐ÒâäÒâáÒâ¬ÒüºÒü»ÒÇüÕø║õ¢ôÒüºÒüéÒéïÒüƒÒéüµ£ÇÕ░ÅÚÖÉÒü«µ░┤ÒüºµÄƵ│äÒüºÒüìÒéïÕ░┐Úà©Òü½ÕñëµÅøÒüòÒéîÒéï[4]ÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü»ÒÇüÕñÜÒüÅÒü«µñìþë®ÒÇüþë╣Òü½õ¢ÄÚà©þ┤áÕ£ƒÕúîÒüºþöƒÞé▓ÒüÖÒéïÒééÒü«Òü½Òü¿ÒüúÒüªÒü»ÒÇüÚçìÞªüÒü¬þ¬Æþ┤áµ║ÉÒüºÒüéÒéïÒÇéÒüùÒüïÒüùÒÇüþ®Çþë®Òü½Òü¿ÒüúÒüªÒü»µ»ÆÒüºÒééÒüéÒéèÒÇüÕìÿõ©ÇÒü«þ¬Æþ┤áµ║ÉÒü¿ÒüùÒüªþö¿ÒüäÒéëÒéîÒéïÒüôÒü¿Òü»µ╗àÕñÜÒü½Òü¬Òüä[5]ÒÇé

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÚçæÕ▒×

ÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒéñÒé¬Òâ│Òü»ÒÇüÚçìÒéóÒâ½Òé½Òâ¬ÚçæÕ▒×Òü¿ÚØ×Õ©©Òü½õ╝╝ÒüƒµÇºÞ│¬ÒéƵîüÒüíÒÇüÒüùÒü░ÒüùÒü░Þ┐æÒüäÚûóõ┐éÒü½ÒüéÒéïÒü¿ÞÇâÒüêÒéëÒéîÒéï[6][7][8]ÒÇéÒéóÒâ│ÒâóÒâïÒéªÒâáÒü»ÒÇüÕñ®þÄïµÿƒÒéäµÁÀþÄïµÿƒÒü«ÒéêÒüåÒü¬µ£¿µÿƒÕ×ïµâæµÿƒÒü«ÕåàÚâ¿þ¡ëÒü«ÞÂàÚ½ÿÕ£ºÒü«þÆ░Õóâõ©ïÒüºÒü»ÒÇüÚçæÕ▒×Òü¿ÒüùÒüªµî»ÒéïÞê×ÒüåÒü¿ÞÇâÒüêÒéëÒéîÒéï[7][8]ÒÇé

ÚûóÚÇúÚáàþø«

Õç║Õà©

- ^ õ╗úþ¢«Õæ¢ÕÉìµ│òÒü½ÒüèÒüäÒüªÒü»ÒÇüNH4+Òü»ÒéóÒéÂÒâïÒéªÒâá(azanium)Òü¿Õæ╝Òü░ÒéîÒéïÒÇé

- ^ Pseudo-binary compounds

- ^ "Ammonium Salts". VIAS Encyclopedia.

- ^ Campbell, Neil A.; Jane B. Reece (2002). ÔÇ£44ÔÇØ. Biology (6th ed.). San Francisco: Pearson Education, Inc. pp. 937ÔÇô938. ISBN 0-8053-6624-5

- ^ Britto, DT; Kronzucker, HJ (2002). ÔÇ£NH4+ toxicity in higher plants: a critical reviewÔÇØ. Journal of Plant Physiology 159 (6): 567ÔÇô584. doi:10.1078/0176-1617-0774. http://www.utsc.utoronto.ca/~britto/publications/amtox.pdf.

- ^ Holleman, A. F.; Wiberg, E. (2001), Inorganic Chemistry, San Diego: Academic Press, ISBN 0-12-352651-5

- ^ a b Stevenson, D. J. (November 20, 1975). ÔÇ£Does metallic ammonium exist?ÔÇØ. Nature (Nature Publishing Group) 258: 222ÔÇô223. Bibcode: 1975Natur.258..222S. doi:10.1038/258222a0. http://www.nature.com/nature/journal/v258/n5532/abs/258222a0.html January 13, 2012Úû▓ÞªºÒÇé.

- ^ a b Bernal, M. J. M.; Massey, H. S. W. (February 3, 1954). ÔÇ£Metallic AmmoniumÔÇØ. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Wiley-Blackwell for the Royal Astronomical Society) 114: 172ÔÇô179. Bibcode: 1954MNRAS.114..172B. https://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1954MNRAS.114..172B&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf January 13, 2012Úû▓ÞªºÒÇé.