Distanzharmonik

|

Read other articles:

Charles Dillon PerrineCharles Dillon PerrineLahir(1867-07-28)28 Juli 1867OhioMeninggal21 Juni 1951(1951-06-21) (umur 83)KebangsaanAmerikaDikenal atasHimalia ElaraKarier ilmiahBidangastronomiInstitusiObservatorium Lick Charles Dillon Perrine (28 Juli 1867 – 21 Juni 1951) adalah seorang astronom Amerika yang tinggal di Argentina. Lahir di Steubenville, Ohio, sebagai putra dari Peter dan Elizabeth McCauley Perrine,[1] dan keturunan dari Daniel Perrin, Si Huguenot, ia bekerja di O...

Koordinat: 5°07′28″S 119°32′56″E / 5.1244438°S 119.5487618°E / -5.1244438; 119.5487618 Bonto MarannuDesaKantor Desa Bonto Marannu di Dusun JambuaNegara IndonesiaProvinsiSulawesi SelatanKabupatenMarosKecamatanMoncongloeKode pos90564[1]Kode Kemendagri73.09.13.2005 Luas7,78 km² tahun 2017Jumlah penduduk2.463 jiwa tahun 2017Kepadatan316,58 jiwa/km² tahun 2017Jumlah RT11Jumlah RW6 Untuk pengertian lain, lihat Bonto Marannu (disambiguasi). Bonto Ma...

لمعانٍ أخرى، طالع داوني (توضيح). داوني علم شعار الإحداثيات 33°56′17″N 118°07′51″W / 33.938055555556°N 118.13083333333°W / 33.938055555556; -118.13083333333 [1] تاريخ التأسيس 23 أكتوبر 1873 تقسيم إداري البلد الولايات المتحدة[2][3] التقسيم الأعلى مقاطعة لوس أ�...

イスラームにおける結婚(イスラームにおけるけっこん)とは、二者の間で行われる法的な契約である。新郎新婦は自身の自由な意思で結婚に同意する。口頭または紙面での規則に従った拘束的な契約は、イスラームの結婚で不可欠だと考えられており、新郎と新婦の権利と責任の概要を示している[1]。イスラームにおける離婚は様々な形をとることができ、個�...

此條目介紹的是拉丁字母中的第2个字母。关于其他用法,请见「B (消歧义)」。 提示:此条目页的主题不是希腊字母Β、西里尔字母В、Б、Ъ、Ь或德语字母ẞ、ß。 BB b(见下)用法書寫系統拉丁字母英文字母ISO基本拉丁字母(英语:ISO basic Latin alphabet)类型全音素文字相关所属語言拉丁语读音方法 [b][p][ɓ](适应变体)Unicode编码U+0042, U+0062字母顺位2数值 2歷史發...

Mukim in Johor, MalaysiaJohor LamaMukimCountryMalaysiaStateJohorDistrictKota TinggiArea • Total19.3 km2 (7.5 sq mi) Johor Lama is a mukim in Kota Tinggi District, Johor, Malaysia. It is situated on the banks of Johor River. It was once a thriving port and the old capital of the Johor Sultanate. History Kota Johor Lama Museum Johor Lama is located near the site of the former capital of the Johor Sultanate, Kota Batu, which was established by Alauddin Riayat Shah II ...

Веди́йская мифоло́гия — мифологические аспекты ведийской религии и литературы, ставшие позднее базой для индуистской мифологии. Центральным мифом, выступающим основой ведийского ритуала, является история божества Индры, который, будучи опьянён небесным напитком с�...

Ця стаття потребує додаткових посилань на джерела для поліпшення її перевірності. Будь ласка, допоможіть удосконалити цю статтю, додавши посилання на надійні (авторитетні) джерела. Зверніться на сторінку обговорення за поясненнями та допоможіть виправити недоліки. Мат...

لوار أتلانتيك الكلاسيكي 2021 تفاصيل السباقسلسلة21. لوار أتلانتيك الكلاسيكيمنافسةطواف أوروبا للدراجات 2021 1.1التاريخ2 أكتوبر 2021المسافات182٫8 كمالبلد فرنسانقطة البدايةLa Haie-Fouassière [الإنجليزية]نقطة النهايةLa Haie-Fouassière [الإنجليزية]المنصةالفائز ألان ريو [الإنجليز...

For related races, see 2016 United States elections. 2016 United States attorney general elections ← 2015 November 8, 2016 2018 → 2017 (VA) →10 attorney general offices10 states[a] Majority party Minority party Party Republican Democratic Seats before 23 20 Seats after 24 19 Seat change 1 1 Popular vote 10,444,739[1] 11,149,338 Percentage 45.82% 48.92% Seats up 4 6 Seats won 5 5 D...

American humorist, author, director and music producer Sandra BoyntonBoynton around 2005Born (1953-04-03) April 3, 1953 (age 71)Orange, New Jersey, U.S.Education Yale University (BA) University of California, Berkeley Occupations Illustrator Cartoonist Humorist Author Songwriter WebsiteOfficial website Sandra Keith Boynton (born April 3, 1953) is an American humorist, songwriter, director, music producer, children's author, and illustrator. Boynton has written and illustrated over sevent...

Philippine government agency regulating recording media Optical Media BoardOfficial sealAgency overviewFormedOctober 5, 1985; 38 years ago (1985-10-05) (as Videogram Regulatory Board)February 10, 2004; 20 years ago (2004-02-10) (as Optical Media Board)Preceding agencyVideogram Regulatory BoardJurisdictionPhilippinesHeadquartersScout Limbaga, Diliman, Quezon CityAgency executivesJeremy S. Marquez[1], ChairmanCarlo Jolette S. Fajardo[2], Execu...

Peter EngPeter Eng during the Aftonbladet Television Awards in March 2007Born(1948-12-20)20 December 1948NationalitySwedishOccupation(s)sports journalist, television presenter Peter Peppe Eng, (born 20 December 1948) is a Swedish sports journalist and television presenter working for TV4. For many years he was the presenter for TV4's sports shows Sporten and Tipslördag along with Billy Lansdowne and Peter Antoine. He is best known under the nickname of Peppe, which he got when he started wor...

系列條目伊斯兰教 信仰 神的獨一性 先知 啟示之書 天使 宿命論 末日審判 習俗 證信 禮拜 齋戒 施捨 朝覲 典籍及法律 古兰经 聖行 聖訓 沙里亞 (法律) 費格赫 (法學) 凱拉姆 (辯證) 歷史 年表 穆罕默德 聖裔 薩哈巴 正統哈里發 伊瑪目教義 哈里發國 傳播 奴隸制度 教派 遜尼派 什叶派 蘇非主義 伊巴德派 唯獨古蘭經 阿赫迈底亚 黑人穆斯林運動 無教派 文化及社會 學術...

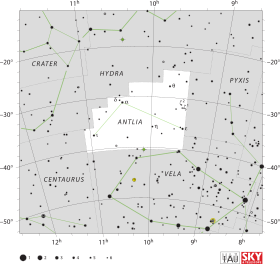

Cet article est une ébauche concernant une galaxie ou un groupe, un amas, un nuage ou un superamas de galaxies. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Galaxie naine de laMachine pneumatique Données d’observation(Époque J2000.0) Constellation Machine pneumatique Ascension droite (α) 10h 04m 03,9s Déclinaison (δ) −27° 20′ 01″ Magnitude apparente (V) 14,8 Dimensio...

Millénaires : Ier millénaire av. J.-C. • Ier millénaire • IIe millénaire Siècles : IXe siècle • Xe siècle • XIe siècle Décennies : 900 • 910 • 920 • 930 • 940 950 • 960 • 970 • 980 • 990 Années : 901 • 902 • 903 • 904 • 905906 • 907 • 908 • 909 • 910 911 • 912 • 913 • 914 • 915916 • 917 • 918 • 919 • 920 921 • 922 • 923 • 924 • 925926 • 927 • 928 • ...

Maxime Colin Informasi pribadiNama lengkap Maxime ColinTanggal lahir 15 November 1991 (umur 32)Tempat lahir Arras, PrancisTinggi 1,80 m (5 ft 11 in)Posisi bermain BekInformasi klubKlub saat ini TroyesNomor 12Karier junior1998–2003 Anzin-Saint-Aubin2003–2006 Arras2006–2007 Vermelles2007–2009 Avion2009–2010 BoulogneKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2010–2012 Boulogne 51 (0)2012- Troyes AC Tim nasional‡2011 Prancis U-20 7 (0) * Penampilan dan gol di klub seni...

Gunung DafonsoroTitik tertinggiKetinggian2.034 m (6.673 kaki)Koordinat2°30′0″S 140°32′0″E / 2.50000°S 140.53333°E / -2.50000; 140.53333 GeografiLetakPapua, IndonesiaPegununganPegunungan CycloopGeologiJenis gunungStrato Gunung Dafonsoro dikenal juga dengan nama Gunung Dobonsolo atau Gunung Cyclops adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Gunung Dafonsoro kurang lebih berjarak sekitar 30 km dari Kota Jayap...

جمهورية سنغافورة Republik Singapura (ملايوية)新加坡共和国 (بالصينية)சிங்கப்பூர் குடியரசு (تاميلية)Republic of Singapore (إنجليزية) سنغافورةعلم سنغافورة سنغافورةشعار سنغافورة الموقع الجغرافي لسنغافورة في الحلقة الحمراء الشعار الوطني(بالملايوية: Majulah Singapura...

Cette page contient des caractères spéciaux ou non latins. S’ils s’affichent mal (▯, ?, etc.), consultez la page d’aide Unicode. Ѫ Graphies Capitale Ѫ Bas de casse ѫ Utilisation Alphabets Cyrillique Phonèmes principaux /ɔ̃/ modifier Le grand ious (Ѫ en majuscule, ѫ en minuscule), aussi écrit grand yousse[1] est une lettre de l’alphabet cyrillique utilisée en slavon. Elle a aussi été utilisée jusqu’en 1945 en bulgare et officiellement jusqu’en 1860...